こんにちは

管理者 とも@生き方カウンセラーです

夏休み、いかがお過ごしだったでしょうか

夏休みに入ってすぐに、国立教育政策研究所が、「令和6年度 全国学力・学習状況調査の結果」を配信しました

これに伴い、各小中学校へ全国と自校の結果を比較し、自校の学力の向上を図る取組を提出する依頼が、市町村教育委員会から出されているところもあるのではないでしょうか

日常の子供たちへの授業だけでなく、このような調査・対策案・報告の繰り返しに疲れてしまっている現状が、今の日本の教育界にはあると感じています

そんな時に、

「このまま教員を続けてもいいのだろうか・・・」

「教員としてやりたかったことは、こんなことじゃなかった・・・」

のように考える方もいらっしゃると思います

このような場合に、ご自身の生き方を管理する「ライフプランニング」を作るなど行うことで、自分の生き方に丁寧に向かうことができると思います

ブッダは、自分を管理することについて、次のように語ります(ブッダの真理のことば・感興のことば)

自分こそ自分の主(あるじ)である

自分以外の誰も、自分を管理することはできません

また、退職・転職について考えるのは、ノーリスクです

そこで、教員を20年以上、カウンセラーとして5年以上活動しているとも@生き方カウンセラーが、退職・転職後のライフプランニングについてお伝えします。

この記事を読むことで次のことがわかります

1 学校の先生が転職・退職したい、と思った時に考えた方がいい3点

→健康のこと・お金のこと・自分の強み

2 退職・転職後を想定した時に考えるライフプランニングの3つのポイント!

(1)職場を変える

(2)勤務形態を変える

(3)自分の強みを活かす

すぐに、方法について知りたい方は、「2 退職・転職後の3つのライフプラン」から見てくださいねー

1 学校の先生が転職・退職したい、と思った時に考えた方がいいこと

学校の先生方の厳しい労働環境について、新聞などでもよく取り上げられています

そんな現状において、学校の先生自身は、「どんな時に退職したい」と考えるのでしょうか

(1)学校の先生が退職したいと思う理由

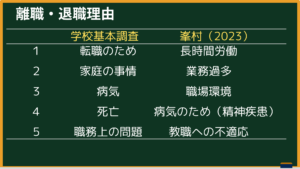

文部科学省の令和4年度学校基本統計によると、離職した小中高校の教員に尋ねたところ、定年退職以外の離職の理由を示しています

また、峯村(2023)は、22歳以上30歳以下の大学卒業後に教員をし、その後転職した人たちに、退職した理由を示しています

これらを回答の多い順1から5番目まで示したものが下の図です

佐藤(2018)にもあるように、「長時間労働」等が健康を損ない「病気(精神疾患)」につながってくるため、厚生労働省や文部科学省は、「働き方改革」を推し進めています

文部科学省の離職の理由として「⑤職務上の問題」とありますが、「職務上」が何を示すのかは明確ではありません

でも、峯村(2023)などから推測すると、「長時間労働」「業務過多」「職場環境」「教職への不適応」もこの中に入りそうですね

ここで、改めて、転職・退職という視点から「健康」について考えてみます

(2)健康のこと

そりゃあ、健康は大事ですよねー

健康じゃないと、何もできなくなっちゃうし

もちろん、そうよねー

でも、それって当たり前のことじゃない?

ここで改めて考えることかなぁ

うん、うん

2人の言う通り

健康でいられるって大事なことですよね

でも、(1)で見たように、健康でいられることって、当たり前じゃないんですよね

自分に無理して働いていると、健康を害してしまう

しかも、精神疾患になった場合、その再発率も結構高かったりするんですよねー

厚生労働省によると、精神疾患のうち、うつ病の再発率は約60%となっています

そのため、精神疾患にならないように、健康で過ごせるようにしていくことが、転職・退職につながらない方法の1つと考えます

また、「人生100年時代」と言われるように、これまでの当たり前であった60歳定年で考えると、定年後40年間もあります

つまり、大学卒業後から定年60歳までよりも、長い期間生きることになります

そのため、「健康」で老後を送ることが、今後ますます大切になってきます

さらに、退職後の「お金」についても考えることが大切になってきます

(3)お金のこと

老後の「お金」のことと言いますと、金融庁の金融審議会「市場ワーキング・グループ」の報告書で「老後の30年間で約2,000万円が不足する」と発表されて話題なったことが思い出されます

現在では、このことはあまり大きく取り上げられることは無くなりました

しかし、定年退職後の約40年間や退職・転職をする際には、どのように「お金」を絶やさない、どのように増やしていくかを考えることが必須です

ちなみに教員の退職金は、現在のところいくらくらいのなのでしょうか

令和5年地方公務員給与実態調査によると、下の図のようになっています

ちなみに、教職公務員の退職金は、全地方公務員の中では、最も高かったです

公務員の退職金の決め方は、経験年数によっても異なり、複雑です

もし、全退職者の平均支給額を貰えたとして、この退職金だけで、今後、どのくらいの期間生活できるでしょうか

そのため、総務省は、2016年から2023年までの1世帯当たりの1ヶ月の支出の平均値を出しています

これによると、

となっております

つまり、2から3人世帯においては、約4年半の生活費と考えます

このことから、退職後40年間を生活するとしたら、退職金だけでは対応できません

では、どのようにして、「お金」の対応をしていけばいいのでしょうか

日本には、退職後の資金源として、年金保険や雇用保険といったいくつかの社会保険の制度があります

しかし、年々高齢者の割合が増えていく日本において、この制度で支払われる金額は少なくなっていくことが想定できます

そのため、安定的な収入源を考えていくことが必要です

書籍「本当の自由を手に入れる お金の大学」の著者 両学長によると、「経済的に自由なる※ための4つの所得」として次のものを挙げています

※「経済的に自由になる」とは、「自分が働くことや事業に依存しなくても、資産からの収入だけで生活できること」としています

4つの所得としては

給与所得、事業所得、不動産所得、配当&利子所得

があります

これらのうち、

不動産所得+配当&利子所得=資産所得

とし、

生活費よりも資産所得が多くなる状態(生活費<資産所得)を経済的自由としています

経済的自由に到達する方法としては、

①固定費を下げる

②収入を上げる

③コツコツと資産を買い増す

をあげています

この3つの中で

最も再現性が高いのが①固定費を下げる

最も爆発力が高いのが②収入を上げる

としています

また、収入を上げると、資産を買い増すことができます

資産を買い増す結果、複利がきき、資産所得がより早く増やすことができます

では、収入を上げる方法として、どんなことがあるのでしょうか

方法の1つとして、「自分の強みを活かした仕事をする」があります

(4)自分の強み

自分にあった仕事の見つけ方については、19世紀末ごろから考えられてきており、様々な考え方や本が現在は出ております

19世紀以前は、親の仕事を子供が引き継ぐのが、当たり前という感じでした

そのため、「仕事を見つける」という概念があまりなかったと考えます

19世紀末ごろから、アメリカでキャリアカウンセリングが始まりました

その結果、人が自分の生き方(キャリア)を考えていく方法について、たくさんの研究がされてきています

その中から、自分に合った考え方を採用していただければいいと思います

そして、本ブログにおいては、

「自分の強みを活かした仕事」

が適職と考えます

それは、

「仕事で収入を上げるためには、地道にコツコツと積み上げていくことで、技術力を上げ、収入を上げることにつながってくる」

と考えるからです

「地道にコツコツ」かぁ

これがしんどいんだよねー

もっと簡単に稼ぐ方法はないのかなぁ

あるにはあると思うけど、「危ない」「怪しい」と言われる仕事がねー

そうですねー

「簡単に稼ぐ方法」は、騙されることにつながる考え方です

「簡単に稼ぐ方法」は、ありません

自分の強みは、自分では気づかない場合もあります

しかし、その強みは、誰かにとっては弱い部分かもしれません

例えば、

Aさんは絵を描くのが苦手なため、ほとんど絵を描いたことがない

Bさんは絵を描くのは得意ではないけど、好きなために小学生の頃からずっと描いている

こんな場合、AさんとBさんにイラストをお願いした場合、Bさんが引き受けてくれる可能性は高そうですよね

もし、人生100年時代の中で働きながら生活するとしたら、自分の強みを活かした仕事の方が、楽しめ、より幅が広く、深みのある仕事にすることができると考えます

転職・退職をしたいと思った時に、「健康」「お金」「自分の強み」を考えます

そして、その後の生き方として、ライフプランニングを作っていきます

2 退職・転職後を想定した時に考えるライフプランニングの3つのポイント!

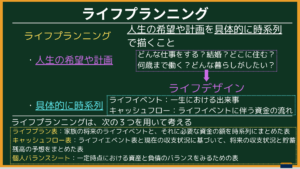

(1)ライフプランニングとは?

「ライフプランニング」は、FP(ファイナンシャルプランナー)の資格試験のテキストに必ず出てくる言葉です

「ライフプランニング」を作成する流れは、以下のページを参照にしてください

金融庁によりますと、「ライフプランニング」とは、「人生の希望や計画を具体的に時系列で描くこと」としています

そして、「人生の希望や計画」のことを「ライフデザイン」と言います

また、「具体的に時系列」というのは、「ライフイベント:一生における出来事」や「キャッシュフロー:ライフイベントに伴う資金の流れ」を意味します

つまり、「ライフプランニング」とは、「ライフデザインを具体化させたライフイベントと、その際のお金の流れを表したもの」と考えます

退職・転職を考えるときの「ライフイベント」を想定していくことで、具体的なライフプランニングになっていきます

「ライフイベント」とは、どのようなものがあるのでしょうか

これから後の内容は、すでに同僚や勤務している管理職、ご家族や友人には、自分の状況について相談していることを前提としています

(2)職場を変える

ライフイベントの1つ目の要素として、職場を変えることが挙げられます

これは、定年退職ではなく、今の職場が辛いと感じている方の方法です

「教員の仕事を続けたいけど、今の職場は辛い」

と感じている日々を変える方法として、「異動」があると考えます

本務の教員の場合、その機会は1年に1回だけですが、この機会を利用するのはどうでしょうか

また、公立ではなく、私立の学校に勤務するのもありかもしれません

もちろん、異動したからといって、今よりもいい職場に異動できるかどうかは確実ではありません

しかし、「辛い」状況の中で、仕事をしていくと、心と身体の健康に良くないのは確実です

どうしていくことが、ご自身の健康にとって良いのかを検討してみてください

(3)勤務形態を変える

ライフプランニングの2つ目の要素として、勤務形態を変えることが挙げられます

勤務形態を変えるとは、もちろん、本務の教員はフルタイムですので、パートつまり非常勤になることです

他にも、病休をとることも、勤務形態を変えることと考えています

現在の健康状態と生活費について、社会保険の利用も含めて考えていきます

【勤務形態を変える際の検討事項(例)】

・勤務形態を変えて生活ができるか

・もし生活ができないのなら、フルタイムで(今の体力や体調、気持ちの面で)働けるのか

・非常勤では収入が少ないが、フルタイムで働くのは大変だから、別の仕事も副業としてするか

・年金受給が○○万円できるから、月に◻️◻️万円もらえれば、生活できるかも

(4)自分の強みを活かした仕事

ライフイベントの3つ目の要素として、「自分の強みを活かした仕事をする」という転職や就職(定年退職者にとって)です

学校の先生として働いてきた方の強みとは、どんなものがあるでしょうか

【学校の先生として働いてきた人の強み(例)】

・子供が好き

・自分で学習することが好き

・人に教えるのが好き

・運動するのが好き

・企画するのが好き

・他の人と一緒に考えながら取り組むのが好き

など、他にもまだまだあると思いますこのような強みを活かした仕事として

【学校の先生の強みを活かした仕事】

・学童の指導員

・児童養護施設や児童自立支援施設の先生

・塾や公文、そろばん教室、ピアノなどの先生

・家庭教師

・スポーツインストラクター

・コンサルタント

・教科書作成会社や教材開発などの教育関連企業の社員

など、様々あります

これらは、多くの場合、学校の先生よりも月収が下がることが予想されます

この月収が下がったとしても、別の仕事をした方がいいのかどうかも、検討材料の1つです

ぜひ、ご自身の強みを活かした仕事として、どんなものがあるのかの検討もしてみるのもいいかもしれません

まとめ

「先生を退職・転職!考えるべきライフプランニングの3つのポイント!」についてまとめます

1 学校の先生が転職・退職したい、と思った時に考えた方がいい3点

・健康のこと→健康が大事

・お金のこと→退職・転職後のお金をどうするか

・自分の強み→自分の強みを活かした仕事が適職

2 退職・転職後のライフプランニングの3つのポイント!

【退職・転職する際に想定するライフイベント】

(1)職場を変える

(2)勤務形態を変える

(3)自分の強みを活かした仕事

今回は、退職・転職のことを示してきました

これらをやった方がいいということを勧めているわけではありません

・生き方には、様々あること

・選択肢は、自分で選ぶことができること

・選択肢を考えるのは、自由であり、リスクがないこと

これらのことを考えてほしいなぁ、という思いでこのブログを作りました

最後まで、「これからの学校を作る相談室」をよんでいただき、ありがとうございました

誰かに話をしたり、相談したりすることが、退職や転職のヒントになったり、自分の強みがわかったり、悩みの解決につながります

そのような場合は、「相談の申し込み」をご利用ください。

また、この記事等に関してなど、何かありましたら、や「お問い合わせ」をご利用下さい。

すぐに返せないこともあると思いますが、必ず返信いたします

参照

中村 元「ブッダの真理のことば・感興のことば」(岩波文庫1978年)

ファイナンシャル バンク インステュート株式会社「うかる!FP2級・AFP王道テキスト 2023-2024年版」(日本経済新聞 2023年)

峯村 恒平、渡邉 はるか、枝元 香菜子、藤谷 哲「職教員の退職理由と在職時に受けたソーシャル・サポートの関係」(日本教育工学会研究報告集 2023年)

佐藤 香織「労働者のメンタルヘルスと働き方改革」(日本教育健康学会誌 2018年)

厚生労働省「うつ対応マニュアル-保健医療従事者のために- 資料1 うつ病について」(2004年)

両@リベ大学長「本当の自由を手に入れる お金の大学」(朝日新聞出版 2020年)

コメント