こんにちは

管理者 とも@生き方カウンセラーです

悩みを解決すること

これは、さまざまな職場の管理職やカウンセラーなどの相談業務を行なっている人、学校の先生方にとっては、日常の出来事と思います

また、友人から相談されることや子供から相談されるということもあるでしょう

しかし、岸見は「嫌われる勇気」の中で、

「赤面症を治してほしいという相談者が現れたとき、カウンセラーはその症状を治してはいけません」

とあります

カウンセラーは、悩みごとを解決してはいけない、というようにもとれます

これは、どういった考えなのでしょうか

今回は、このような「悩みを解決する」という考え方として、Alfred Adlerの「共同体感覚」についてお伝えします

1 悩みを解決する考え方が、「共同体感覚」である理由

2 「共同体感覚」の3つの観点

3 まとめ

1 悩みを解決する考え方が、「共同体感覚」である理由

「共同体感覚」とは、Adler心理学の鍵の概念であり、

「他者を仲間だと意識する」、「いつも他者と結びついている」

ということを示します

では、このことが悩みの解決につながるのでしょうか

ここを考えるために、Adler心理学の考え方を見ていきます

(1)経験したことの意味づけを変える

この考えは、Adlerだけが示しているのではなく、心理学のJamesーLange説や応用行動分析の考え方にも共通するところがあります

一般的に用いられている考えとしては、「過去のことが原因で、現在の行動が起こっている」という、「原因論」という考え方です

これに対して、Adler心理学の考え方は、「いまの目的を考える」ことから、「目的論」という考え方です

「原因論」という考えた方は、例えば以下のようなものです

例1 ある殺人者は、「なぜあなたは人を殺したのか」と問われて「貧しかったからだ」と答えた。

例2 子供の頃に学校でいじめを受けたため、対人関係を作るの怖くなり、家から出られなくなった。

うん。うん。このように考えるのは、「そうだったんたんだー」と納得しやすい

そうですねー。

確かに納得しやすいかもしれないですねー

でも、もう少し考えてみましょう

原因というのであれば、「貧しい家庭」の育った人は、必ず殺人者になるのでしょうかねー

「子供の頃にいじめを受けた人」は、必ず家から出られなくなるのでしょうかねー

うーん。必ずと言われると、必ずではないなぁ

そうですねー。

2つの考え方の違いをどのように考えるのかというと・・・

例えば「客の男性がウェイターにコーヒーをこぼされた時に、客が怒鳴った」ということを考えると、事実の捉え方の違いとして

原因論:この客は、反射的に大声を出して、怒鳴りつけた。

原因:コーヒーをこぼされたこと

目的論:この客は、大声を出すために、怒った。

目的:大声を出すこと(ウェイターに謝らせたい、クリーニング代を払わせたいという目的)

となります

もしかしたら、美人のウェイトレスであれば、客の男性は、怒鳴る代わりに「大丈夫です」と答えたかも

例1、2で考えてみると、

「怒り」という感情が、「相手を殺す」ことを目的とする場合

「不安」という感情が、「外に出ない」という目的

ということになることもあります

原因論で考えていくと、「過去の経験は変えられない」という事実から、「今も、未来も変えられない」という、「決定論」という考え方になるんだよねー

Adlerは、「自分の経験によって決定されるのではなく、「経験に与える意味」によって自らを決定する」としています

例1と2について、「経験に与える意味」という立場で考えてみましょう

例1 過去の事実「貧しかった子供時代は、生きるために、強盗、暴力を繰り返してきた」

経験に与える意味①「人を傷つけることはしょうがない」→行動「怒って、人を殺した」

経験に与える意味②「2度と同じ経験をしたくない」→行動「怒っても、人を殺さない」

例2 過去の事実「子供の頃に学校でいじめを受けた」

経験に与える意味①「誰かに会うといじめられるかもしれない」→行動「家にこもる」

経験に与える意味②「いじめは辛いから、いじめのない学校を作りたい」→行動「教師になる」

このように、同じ過去の事実であっても、「経験に与える意味」が異なると、その後の行動が変わってきます

つまり、過去の意味づけが変わると、今の行動が変わり、未来が変わっていくという考え方が、「目的論」になります

この「経験に意味を与えていく」他の手法として、「ナラティブ・アプローチ」というものがあります

こちらも、心理療法の一つとして用いられ、自身のこれまでの経験を語っていただき、その経験の意味づけを行なって、今の状況を見つめ、未来の行動を考えていきます

しかし、人のある特性として、「このままの私でいる方が、楽であり、安心」という考え方があります

自分のこれまでの考え方や行動(これを、アドラー心理学では「ライフスタイル」としています)を変えると、これからの自分に何が起こるかわからないし、目の前の出来事にどのように対処していいのかわからなくなるので、「このまま」を選ぶ特性があるというものです

その結果、自分の未来の見通しが立たなくなるかもしれません

(2)ライフスタイルを変える勇気

もし、自分自身が変わりたいのならば、今のライフスタイル(人生における、思考や行動の傾向)をやめることと思います

これまでの人生に何があったとしても、今後の人生をどう生きるかについてなんの影響もないんです。

自分の人生を決めるのは、「いま、ここに」生きるあなたなのです

うん

確かに、自分の人生を決めるのは、「いまの自分」かもしれないよねー

ただ、「いまの自分」を受け入れることって、「できていない自分」を受け入れることですよねー

「できていない」という自分を受け入れるのって、なかなか怖いなぁ、難しいなぁって思う

そうかもしれません

なので、「できない自分」を受け入れること、つまり、「いまの自分」を受け入れ、たとえ結果がどうであったとしても前にふみ出す勇気を持つアプローチを「勇気づけ」といいます

このことから、Adler心理学は、「勇気の心理学」とも言われます

Adler心理学を学ぶと、「いまの自分」を受け入れる勇気が持てるようになるのかなぁ

Adler心理学を学ぶと、どうやって、そんな勇気が持てるようになるんだろう

そうですねー

では、別の視点から考えてみましょう

Adler心理学では、「すべての悩みは対人関係の悩み」と考えます

対人関係は悩みの源泉ですが、生きる喜びや幸せは、対人関係の中に入っていかないと得ることができません

悩みを解決していくためには、対人関係に入っていく「勇気」を持つことです

それは、ライフスタイルを選んだのは自分であり、自分で選んだのであれば、いつでも選び直せます

つまり、

ライフスタイルを変えないでおこうという決心をやめることで、ライフスタイルは変えられる

ということになります

(3)すべての悩みは対人関係の悩み

Adlerは、「すべての悩みは人間関係の悩み」としています

それは、「人は今より優れた存在になりたい」と思いながら生きている(これを、「優越性の追求」と言います)からです

ということは、

「サッカーで優勝したい」とか、

「テストで一番になりたい」とか、って考えるよねー

このように考えることが、「優越性の追求」なのかなぁ

確かに

このように考えることってありますよねー

このように考えるのではなく、

「優越性の追求」は他者と比べるのではなく、「理想の自分」と「いまの自分」とを比べ追求していくことです

「優越性の追求」とは、下図のように、同じ平面上をみんなが異なる方向に一歩一歩進んでいる状況を考えます

みんなが異なる方向に向いている

同じ方向だとしても、自分の前を行く人もいれば、後ろを行く人もいる

他の人に追い抜くや追いつかれると考えるのではなく

自分を基準とし、過去の自分より、今の自分が一歩進むことを考える

人間関係の軸に、他者との「競争」があると思っている限り、人は対人関係の悩みから逃れることはできないんですねぇ

人生の課題に直面し、真にそれを克服できる人は、ただ自分のためだけに優越性を追求するのではなく、他のすべての人を幸福にするという傾向を見せる人、他の人にとっても善になる仕方で前へ進んでいく人なのです

ということは、

「サッカーの大会で優勝したい」

ではなく、

「昨日の自分よりも、サッカーが上手くなりたい」

って考えていくことなのかなぁ

そして

仲間と話し合いながら、「それぞれが上手くなる方法」や「仲間のために何ができるか」を考えて、「自分自身で実行していく」ってことかなぁ

そうそう

他の人を競争すべき「敵」ではなく、協力して生きる「仲間」と思えるようになると、「誰かの役に立ちたい」という気持ちが生まれてきますよねー

このように、他の人を「仲間」と考えるようになってくると、対人関係の悩みが減っていきます

このように、他者を仲間だと意識することを、「共同体感覚」というのです

このような「共同体感覚」

承認欲求かや世界の中心に自分がいるという意識から脱却するための方法

①他者に関心を持つ「他の人の目で見て、他の人の耳で聞き、他の人の心で感じる」

②他者は自分の期待を満たすために生きているのではないことを知る→自分の人生を生きる

→③課題の分離

2 「共同体感覚」の3つの観点

Adlerが示す「共同体感覚(social interest)」の「共同体」とは、

自分が所属する家族、学校、職場、社会、国家、人類というすべてであり、過去、現在、未来のすべのて人類、さらには生きているものも、生きていいないものも含めた、この宇宙全体を指している

という、決して既存ではなく

「理想としての共同体」

を想定しています

そして、

「人生の意味は全体(共同体のこと)への貢献である」

「人生の意味は貢献、他者への関心、協力である」

としています

ここでの「他者への関心」は英訳すると 「social interest」であり、「共同体感覚」のことを示します

多くの人が「自分への関心」(self interest)しか持っていませんが、「他者への関心」(social interest)、つまり、「共同体感覚」を持っている人だけが、他者に貢献し、そうすることで貢献感を持つことできます

このような「共同体感覚」は、3つの観点から考えることができます

(1)「自己受容』

「自己受容」とは、

「ありのままの自分を受け入れるということ」

です

言い換えると

「自分は特別によくなくも、悪くなくてもよい」

と考えることです

そうすることで、他者との競争、他者との優劣を意識することなく

「普通であることの勇気」

を持つことができます

自分を受け入れる1つの方法は、

自分の短所を長所に置き換えてみる、「リフレーミング」があります

リフレーミングの例

「優柔不断」→「思慮深い」

「飽きっぽい」→「決断力がある」

「内気」→「真面目」

このように、リフレーミングをしていくことで、

「自分に自信がつく」「苦手意識がなくなる」

のような効果があり、「自己受容」に繋がっていきます

「自己受容」の重要性についてAdlerは

自分に価値があると思える時だけ、(対人関係に入っていける)勇気を持てる

としています

(2)「他者貢献(感)」

「他者貢献(感)」について、Adlerは

私に価値があると思えるのは、私の行動が共同体にとって有益である時(自分が役立たずではなく、役に立てている、貢献していると感じられる時)である

としています

ここでいう「貢献」とは、行動だけでなく、「存在=生きていること、ありのままの自分」も含みます

例えば、

赤ちゃんは何もできなくても、親にとっては赤ちゃんが生きていることだけで喜びを感じます

寝たきりの親も、生きていることがすでに家族にとっての喜びであり、他者に貢献しています

(3)「他者信頼」

ここでは、「信用」と「信頼」を区別します

「信用」とは「条件付きで人を信じること」

「信頼」とは「無条件で誰かを信じること」

銀行でお金を借りることは、「信用」です

人と人との関係性は、条件付きの「信用」でなく、無条件の「信頼」があってはじめて成り立ちます

信頼していた相手に裏切られたり、傷つけられたりすることはると思いますしかし、裏切られることを怖がって対人関係に入っていかなければ、誰とも深い関係に入ることができませんから幸せになることはできないでしょう

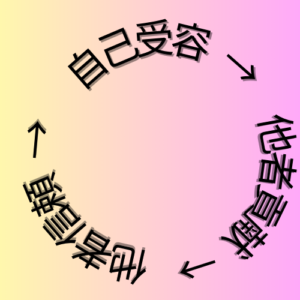

以上の、「自己受容」・「他者貢献(感)」・「他者信頼」は下図のように円環構造を成しています

・自分を受け入れることができるためには、貢献感がなければなりません

・貢献感を持てるためには、他者が敵でなく、仲間であると信頼できることが必要です

・自分のことは好きだが、他者は敵であると見ているというようなことはありえません

この3つの観点を育むことが、「共同体感覚」を育むこととなります

この「共同体感覚」の育成が、教育の目的と考えます

子供も、大人も対等な関係であるため、

「叱る」「褒める」ではなく、「ありがとう」という「感謝」を伝えることで

子供に「貢献感」を抱かく教育が望ましいのです

3 まとめ

・すべての悩みは人間関係の悩み

・悩みを解決するには、「共同体感覚」を育成していく

・「共同体感覚」は、「自己受容」・「他者貢献」・「他者信頼」を身につけていくことで育まれる

・大人が、「叱る」「褒める」ではなく、「感謝」の気持ちを子供に伝えて、「貢献感」を抱かせていく教育をしていく

最後まで、「これからの学校を作る相談室」をよんでいただき、ありがとうございました

誰かに話をしたり、相談したりすることが、悩みの解決につながります

そのような場合は、「相談の申し込み」をご利用ください。

また、この記事等に関してなど、何かありましたら、や「お問い合わせ」をご利用下さい。

すぐに返せないこともあると思いますが、必ず返信いたします

参照:

・「嫌われる勇気」岸見 一郎 (著), 古賀 史健 (著) ダイヤモンド社(2013)

・「アドラー 人生の意味の心理学」岸見一郎(著)NHK出版(2016)

コメント