こんにちは

管理者 とも@生き方カウンセラーです

仕事をしている時、友達と話している時など、様々な場面で、自分の気持ちを尋ねられることがあります

しかし、そのような場面になると、「自分の気持ちを伝えたいと思うけど、どう伝えていいか分からない」となり、結局、言うことができずに困ってしまう方もいると思います

自分の気持ちを言葉で伝えるための方法として、次の3つはいかがでしょうか。

1 自分の気持ちが言葉にならないことを伝える

2 自分の気持ちと向き合うために、相手の話を深掘りする

3 日記等を書いたり、読書したりを通して、自分を知る(ジョハリの窓の利用)

私は、子供の頃から、「自分の気持ちを伝えたいのに、言えない」といった場面がよくあります

自分の考えや気持ちなどを言葉にすることが苦手です

自分の気持ちを聞かれると、何を言ったらいいか戸惑ってしまう

その戸惑いの原因として、

①自分が何て言っていいか分からない

②言うことで、変に思われるかもしれない

③言っても、自分の気持ちを受け止めてもらえるか分からない

の3つがあったように思います

このようなことを考えて迷っている状況が、余計に焦りや緊張となって、自分が何を思ったのかさえも分からなくなるといったようになっていました

このような感情を持つことは、あまり楽しいものではなく、「できればどうにかしたい」、という風に考えてきました

0 心理学から見た人の「感情」や「情動」とは?

さて、ではこのような状況にならないための方法をお伝えする前に、「人の感情や情動」について、心理学的な考え方についてお伝えします

私は、第4回の公認心理師をGルート(「心理職の業務」に5年従事し、講習会の課程を修了。Gルートの受験は、第5回公認心理師試験で終了)で受験しました

大学院で臨床心理の学習をしたことがなかったため、受験勉強の際に、たくさんの「初めて知った」に出会いました

その中の一つにEmotion(日本語だと「感情」「情動」どちらの訳語も当てはまるため、ここでは参照文献に合わせて、「Emotion」=「情動」、「Feeling」=「感情」とします)の理論がありました

特に、James-Lange説:悲しいから泣くのではない、泣くから悲しいのだ、は、「ほー」と、納得してしまいました

自分の経験と重ねても、そうかもしれないと感じたのを今でも記憶しています

情動心理学者Nico Henri Frijda(以下、「Frijda」)は、「情動」と「感情」とをはっきりと区別しました

「情動」は、私たちの意のままにならず、自然に湧くもの

例えば、恐怖を感じたときに身体が縮こまるように、身体感覚を通して私たちにその存在を告げてきます

このことから、Frijdaは、「情動は本質的に無意識的過程だ」としました

これに対して、「感情」は、なんであれ、自分の経験した情動の自己解釈であり、情動に比べるとはるかに意識的な要素です

「情動」の場合と違って、私たちは突如として「感情」に捕まえられることはありません

また、Frijdaによると、「情動」と「感情」とではあらわれ方も違います

「情動」は私たちを行為へと準備させます

例えば、恐怖を呼びさます状況は、身体をして逃げるか抵抗するか戦うかといった準備をするように駆り立てる力となります

他の人びとは、そうした私たちの行動から内面の「情動」を理解する、あるいは少なくとも推測することができます

このような「情動」として、基本的情動をあげ、それらを「怒り」「喜び」「恥ずかしさ」「悲しみ」「恐れ」に限定しました

しかし、「感情」は行動と首尾一貫している場合もあれば、そうでない場合もあります

私たちは、感情を隠すように振る舞うという選択肢も取ることができます。

このように、「気持ち」という語は、心理学的には「情動」の場合も「感情」の場合もあると思います

そこで、ここでは「気持ち」を「情動と感情を合わせた想い」とします

「自然と湧いてくるような想い」や「自分が感じていること」を言葉にするというのは、自分自身がどのように想っているのか、感じているのかを明確に自分で認知することが必要と思います

では、自分の気持ちを認知するためにはどうしたらいいのでしょうか。

1 自分の気持ちが言葉にならないことを伝える

すぐに、自分の気持ち伝えられたらいいのですが、それができない

このことを素直に伝えることをお勧めします。それは、次の3つのようなことがあるからです

(1)自分の気持ちが言葉にできないことを伝えることで、何も言えないよりも、「自分の気持ちが言葉にできない」と言う自分の気持ちを伝えられたという、自信につながる

自分の気持ちを伝えることも練習と考えます

そのため、自分の気持ちを幼い頃から伝える練習をしてきた人は、自分の気持ちを素直に言うことができると思います

しかし、そのような訓練をしていない場合には、「何か言わないと、何か言わないと」と焦り、いろんなことが頭を巡り、余計に何も言えなくなっていくと思われます

そこで、言えなくなった時のセリフを決めておく、しかも、それが嘘でなく、現実の状況と合っているものにすることをお勧めします

それが

「今、思っていることはあるんだけど、うまく言葉にできないんだ」

など、のようにしておくといいと思います

そうすると、何も言わないのではなく、「『自分の気持ちが言えない』と言う、今の気持ち」を伝えることになります

その結果、これまでは、自分の気持ちを全く言えなかったけど、「今の気持ち」は言えたことになります

このように、「自分の気持ちと向き合う」練習と、「自分の気持ちを言葉にする」練習をしていくことで、次第に、自分の気持ちを伝えられるようになってくると考えます

(2)伝えられた相手も、「考えているけど、うまく言葉にすることができないだけなんだ」と、あなたの状況を理解してくれる

何も答えが返ってこない場合、話をしている相手はどんなことを感じるでしょうか

尋ねた相手は、あなたから何も返ってこなくて、

「どんなことを考えているんだろう。。。」

「話が伝わっていなかったのかなぁ。。。」

「ひょっとして、別のこと考えている?」

など、不安になってきます

その結果、相手がイライラしたり、さらに質問を投げかけられたりと、その場に不穏な空気が作られていきます。

しかし、自分の気持ちが言葉にできないことを伝えた場合は、どのように相手は思うでしょうか

「あー、今は、自分の話を聞いて、気持ちの整理をしてくれているんだなぁ」

「自分の気持ちをうまく言葉にすることができないだけなんだなぁ」

などと考え、あなたの発言を待ったり、別の言い回しをしたりなど、その場に穏やかな空気が流れていくと思います

そのため、あなたも、ゆっくりと自分の気持ちに向き合うことができるようになることにつながります

(3)お互いに今の状況が理解でき、その場の雰囲気がよくなるため、自分の気持ちをゆっくりと考える、つまり、自分の気持ちと向き合う余裕が生まれる

(1)(2)のことが生じ、(3)につながってきます

人と人との気持ちが噛み合わなくなり、ぶつかってしまうことの原因の1つに、相互理解が進行できていないことがあると思います

「何も言わなくても、相手は分かってくれる」と言うことはほとんどないです

親子、夫婦、兄弟であっても、相手が何を考えているのか、正確にはわかりません

まして、友達や職場の同僚、仕事の相手などであれば、なおさらだと思います

そのため、困った時に、「今、困っている状況」を伝える練習をしてみてください

2 自分の気持ちと向き合うために、相手の話を深掘りする

では、答える相手を目の前にしながら、「自分の気持ちと向き合う」ためには、どうしたらいいのでしょうか

そのための1つの方法として、「相手の話をさらに深掘りする」ことが挙げられます

「え?質問に対して、答えないのはダメじゃないの?」

と思われるかもしれません

そう、答えないんです

答えなくてもいいんです

例えば、道を歩いていて、海外の方にたどたどしい日本語で、質問されたとします

あなたは、その時、どうしますか?

「何を言っているか分からない!!!」と言って怒りますか?

それとも、「こんなことですか?」と言って、相手が言おうとしていることを平易な日本語で伝えますか?

おそらく、後者の方が多いのではないでしょうか

困っている人がいたら、それを助けたくなるのが、古今東西問わず、「人情」と考えております

そのような優しさを、人は持っています。

まして、あなたの気持ちを聞こうとしている人は、「あなたのことを知りたい」と思っている、つまり、あなたに興味を持っている方の場合と思われます

そのような相手が、「自分の気持ちを言葉にできない」と困っていることを伝えられたのです

このブログを読んでくれている方は、他の人を目の前にして、ゆっくりと自分の気持ちに向き合うことが苦手な方が多いと考えています

もし、他の人の前でも自分の気持ちを考えられるならば、自分の気持ちを他の人に伝える方法について悩んでいないと思うので・・・

無理に適当なことをことを伝えるよりは、自分の今の心境を伝えてくれることで、その話し相手は、

「あ、いい加減なことを答えるのではなく、丁寧に自分の質問を受けてくれているんだなぁ」

と感じてくれると思います

さらに、あなたが相手を深掘りする質問、例えば、

もう少し、今のところを詳しく話してもらってもいい?

等を投げかけたら、何を相手は考えるでしょうか

自分の話がうまく伝わらなかったから、答えることができないのかも

など、自分の話を丁寧にした方があなたに伝わるように考える場合が多いと思います

このように、相手に話をし、それを聞いていると、自分の思い言葉になって浮かんでくる場合があります。浮かんできたのならば、それを相手に伝えていけばいいと思います

相手の話を深掘りしていく方法は、以下を参考にして頂けたらと思います

3 日記等を書いたり、読書したりを通して、自分を知る

これは、質問されている場面ではなく、日常の中で、自分の気持ちと向き合っていく練習方法の1つです

自分が何について、どんなことを感じたのかを、日記やSNSなどに記録していくことで、自分の気持ちと向き合い、それを表出する練習になります

また、SNSなどのインターネットを用いたものではなく、読書や新聞を読むことで、今の自分は興味を持っていないことでも、実は興味を持っていることに出会う経験をしていく

このようなことを通して、自分自信についての認知が深まっていきます

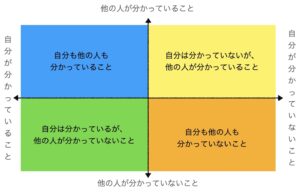

次のような図で表される「ジョハリの窓」を考えると、「自分を知る」と言うことのイメージが湧きやすいと思います

ジョハリの窓

「自分を知る」と言うことは、大きく分けて、このような4つの部分があることを示しています

左上のように、「自分も他の人も分かっていること」があります

例えば、遅刻が多い人の場合、朝早く起きるのが苦手と自分自身で感じていて、周囲の人もそれを知っている、といった状況です

右上のように「自分は分かっていないが、他の人が分かっていること」があります

例えば、「癖」はその代表例です

話すときに、「えー」と言うのが多いや、「歩き方」など、「無くて七癖」と言われるように、自分では気づかないけど、周囲の人はみんな知っていることがあります

左下のように「自分は分かっているが、他の人が分かっていないこと」があります

例えば、「隠れた趣味」はその代表例です

「実は、切手を集めるのが好き」などは、自分から言わなければ、他の人は知ることができないことです

右下のように「自分も他の人も分かっていないこと」があります

例えば、過去に経験したことで、自分も忘れてしまっていること等があります

「そういえば、今、話していて思い出したんだけど、自分って○○するのが好きだったんだ〜」などです

日記などで、自分のことを振り返っていったり、読書(SNSなどの場合は、今、自分が興味を持っているものが表示されるので、知らない自分を知っていくにはあまり向いていないと考えます)を通して、自分の好きなこと・興味あることを知っていくと、下の図のように、ジョハリの窓の「自分が分かっていること」を示す面積が大きくなります

その結果、(もちろん場合によりますが、)様々な自分を表現することにつながり、「他の人も分かっていること」も増えてくる結果となりやすいです

自分を知り、その自分を表出する練習を積むんでいくことで、自分の気持ちを伝える場面に出会っても、すんなりと自分の気持ちを言えるようになっていくと思います

このブログを書いていて、ふと思ったことがあります

「情動」と「感情」を合わせたものを、「気持ち」としましたが、この「気持ち」や「今感じていること」を表す、割と新しい語の1つに「エモい」という言葉があります

この言葉は、「心が揺さぶられて、なんとも言えない気持ちになる」ことを意味しており、「気持ちよく感じる時」でも、「モヤッと、不快に感じる時」も用いるそうです

「エモい」という語は、最近の言葉であるため、様々な評価があるかもしれません

ここまで、「この語は、EmotionやEmotionalを割と的確に表しているのかなぁ」と妙に納得しています

それは、「自然となんらかの想いが湧き上がってきて、それをどんな類の想いなのかを判別する解釈ができないものを、『エモい』と表しているのかもしれない」と考えました

言葉にしずらい想いを「エモい」と言う語で示し、その「エモい」と思った理由を友達に話していくと言うのも、「自分の気持ちを伝えること」の方法の1つかもしれないですねー(笑)

最後まで、「これからの学校を作る相談室」をよんでいただき、ありがとうございました

誰かに話をしたり、相談したりすることが、悩みの解決につながります

そのような場合は、「相談の申し込み」をご利用ください。

また、この記事等に関してなど、何かありましたら、や「お問い合わせ」をご利用下さい。

すぐに返せないこともあると思いますが、必ず返信いたします

参照 三省堂「心理学大図鑑」(2013年)

コメント