こんにちは

管理者 とも@生き方カウンセラーです

今は、夏休み

4月からここまでの成績が出た子供たちも多いのではないでしょうか

この成績を見て、これからのこと学習のことで悩んでいる子供たち・保護者の方々もいらっしゃると思います

このような人のために、20年以上相談対応(教員やカウンセラーとして)している管理者 とも@生き方カウンセラーが、この記事を読むことで次のことをお伝えします。

1 いつからでも学校の成績は伸ばせるのか!

→伸ばせる

2 誰にでも有効な3つの方法!

(1)考えてもわからないところを聞く

(2)遊ぶときは遊び、勉強するときは集中して勉強する

(3)様々な学習方略があることを知る

すぐに、方法について知りたい方は、「2 誰にでも有効な3つの方法」から見てくださいねー

1 いつからでも学校の成績は伸ばせるのか!

いつからでも学校の成績を伸ばすことはできるのでしょうか

できます!!!

では、その方法は?

その前に、今の子供たちの現状として、次の資料を見てみましょう

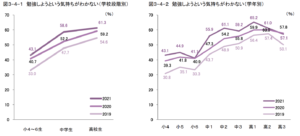

2021年、東京大学社会科学研究所・ベネッセ教育総合研究所 共同研究プロジェクトにおいて、小中高校生のすべての段階の子供たちが、2019年から2021年にかけて「勉強しようという気持ちがわかない」に増加傾向が見られました(下図)

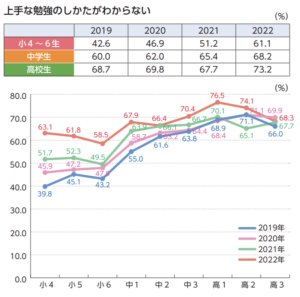

さらに、2022年の同報告において、子供たちが不安に思っている学習方法のこととして、「『上手な勉強のしかたがわからない』という悩みが約 7 割に増加している」ことが示されました(下図)

ここで示された「上手な勉強の仕方」についての詳細は記載されていませんので、「上手」が何を意味しているのかは分からないんですがね・・・

この報告書の内容から、「上手な勉強」=「成績が伸びる勉強」のことと考えます

東京大学社会科学研究所・ベネッセ教育総合研究所 共同研究プロジェクトの示している先の結果や他の結果から、次のことがわかりました

1.「上手な勉強のしかたがわからない」という子どもが、この 4 年間で増加

2.学習方法の理解は、学習意欲や成績と関連

3.学習方法の理解について、2 か年の変化では「理解に変化」群が 12.5%

4.学習方法が理解できるようになると、連動して学習意欲も向上

5.学習方法が理解できるようになると、連動して成績が上昇

6.学習方法の理解は、論理的な思考や粘り強さとも関連

7.学習方法を理解している子どもは、さまざまな学習方略を実践

学習方法を理解できると、学習意欲も成績も上がってるー!!!

そうなんです

なので、学習方法を理解できれば、今から成績を上げることができるんです

学習方法を理解している子どもは、様々な学習方略を実践しているんだー!

うん?

学習方略ってなんだろう・・・

学習方略とは、

「学習の効果を目指して、意図的に行う心的操作、あるいは活動のこと」

です

例えば、

「問題がわからなーい( ; ; )」

時に、

・「人に聞く」→援助要請方略

・「何が分かっていないか確かめながら勉強する」→モニタリング方略

などです

伊藤崇達「自己調整学習の成立過程 学習方略と動機づけいの役割」(北大路書房)には、上のような学習方略がカテゴリーに分けられています

このような学習方略を取り入れて、具体的な学習方法を考えてみます

2 誰にでも有効な3つの方法!

「誰にでも有効な3つの方法」として次のものがあります

(1)考えてもわからないところを聞く

(2)遊ぶときは遊び、勉強するときは集中して勉強する

(3)様々な学習方略があることを知る

(1)考えてもわからないところを聞く

「学習方法・不明」群:

本アンケートで「上手な勉強のしかたがわからない」に「とてもあてはまる」「まああてはまる」と回答した群

「学習方法・理解」群:

本アンケートで「上手な勉強のしかたがわからない」に「あまり当てはまらない」「まったくあてはまらない」と回答した群

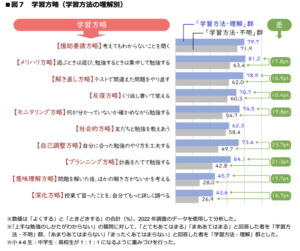

東京大学社会科学研究所・ベネッセ教育総合研究所 共同研究プロジェクトによると、「7.学習方法を理解している子どもは、さまざまな学習方略を実践」でした

上の図では、以下の10個の学習方略とその学習方法の例が示されていました

【援助要請方略】考えてもわからないことを聞く

【メリハリ方略】遊ぶときは遊び、勉強するときは集中して勉強する

【解き直し方略】テストで間違えた問題をやり直す

【反復方略】くり返し書いて覚える

【モニタリング方略】何が分かっていないか確かめながら勉強する

【社会的方略】友だちと勉強を教えあう

【自己調整方略】自分に合った勉強のやり方を工夫する

【プランニング方略】計画を立てて勉強する

【意味理解方略】問題を解いた後、ほかの解き方がないかを考える

【深化方略】授業で習ったことを、自分でもっと詳しく調べる

ここをヒントにすると、誰にでも有効な方法として、

【援助要請方略】考えてもわからないことを聞く

です

この方略は、「学習方法・理解」群の8割近くが使っているだけでなく、「学習方法・不明」群にも最も使用されている方略になっています

ぼくも、この方略はよく使ってるー

学校で、授業でわからなくなったとき、隣の人に聞いたりねー

あ、だから、授業中によくおしゃべりしてるんだー

・・・

まあまあ

そう、この方略は、すぐに使える分、使い方を気をつけないと、「自分でわからないことを考える」ことをする習慣がなくなることもあるんですよねー

なので、「学習方法・不明」と答えている子供たちが、この学習方略を使う割合が高いんだと思います

あ、学習方法がわからないから、人にすぐ聞いて、分かろうとしているんですねー

・・・

そうだと思います

しかし、わからないものをそのままにしておくよりも、一番使いやすいこの方法から、学習を進めていくのもありですねー

うん

分かった

じゃあ、他には、どんな方法があるの?

ほら、また

分からないと、すぐ他の人を頼るんだから

ふふふ

じゃあ、次の方法を見てみましょう

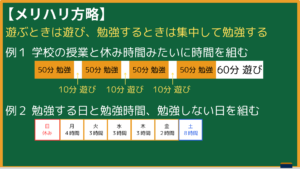

(2)遊ぶときは遊び、勉強するときは集中して勉強する

「学習方法・理解」群が一番多く使っているだけでなく、「学習方法・不明」群にも2番目に多く使用されている方略として、

【メリハリ方略】遊ぶときは遊び、勉強するときは集中して勉強する

があります

この方法がいいのは、わかる気がするけど・・・

ほー、この方法もよく使われているんだね

ぼくもこの方法をやるよー

だけどさ、遊ぶだけ遊んじゃって、結局勉強する時間がなくなっちゃうんだよねー

うん

ある、ある!

なるほど

2人ともこの方法を使おうとしているんだけど、学習する時間がなくなっちゃうことがよくあるんですねー

【メリハリ方略】がうまく機能する方法としては、学習時間と遊ぶ時間を明確にします

例えば、こんな風に組んでみます

ただし、勉強している時間に、次の遊ぶことを目的にはしません

あくまでも、「勉強する際には、一気に勉強する」ということが、このメリハリ方略です

時間は、無理せずできるところで、設定していくといいですねー

コツとしては、最初に設定した勉強時間の6から7割で設定していくといいですねー

最初は、無理して勉強時間を設定しまいがち

すると

「結局できなかったー( ; ; )」

となってしまうことになりやすいです

そこで、最初は、できそうと思うよりも少ない勉強時間を設定し、

「できたー^_^」

っていう成功体験を積み重ねていった方が、勉強時間が習慣化しやすいですよー

(3)様々な学習方略があることを知る

3つ目の方法として、

(1)(2)以外にも学習方略があることを知る

です

先ほど、「10個の学習法略とその学習方法の例」を示しました

それ以外にも、1で示した「学習方略のカテゴリー」がありました

このように、成績を伸ばすためには、たくさんの学習方略と学習方法があります

例えば、伊藤(2009)が示した学習方略と学習方法のうち、成績をあげると思われるものとして、次のようなものがあります

○一般的認知(理解・想起)方略

・たとえわからなくても、先生の言っていることをいつも理解しようとする

・私はテストのための勉強をするとき、できるだけ多くのことを思い出そうとする

・私は、宿題をするとき、きちんと問題に答えられるように、授業で先生が言ったことを思い出そうとする

・私は、テストのための勉強をするとき、授業や本から手がかりを集めようとする

・私は、勉強をするとき、大事な難しい言葉を、自分の言葉に置き換える

○復習・まとめ方略

・私は、する必要がなくても、練習問題をする

・私は、勉強をしているとき、習ったことを思い出せるよう、もう1度、ノートをまとめなおす

・テストのための勉強をするとき、何度も何度も大切なことを思い浮かべて復習する

・勉強する内容が退屈でおもしろくなくても、終わりまでやり続ける

・私は、理解できるように、それぞれ習ったことの要点をまとめる

○リハーサル方略

・勉強内容を読むとき、おぼえられるように、繰り返し心の中で考える

・読んでいるとき、1度、中断して、読んだことを繰り返してみる

○関連づけ方略

・何かを読んでいるとき、読んでいることと、自分がすでに知っていることを関係づけようとする

・新しい課題をするのに、以前に学んだことを生かす

○整理方略

・色のついたペンを使って、ノートをとったり、教科書に書きこみをする

・ノートをきれいに、わかるやすくとる

・部屋や机の上を片付けて勉強する

・ノートに絵やイラストを入れる

・勉強がしやすいように、部屋の温度や明るさを調節する

○想像方略

・行きたい高校に受かった時のことを考える

・将来に自分自身のためになると考える

・前にテストなどでうまくいったことを思い出す

・いやなことを考えないようにする

○メリハリ方略

・勉強するときは思いっきり勉強して、遊ぶときは思いっきり遊ぶ

・短時間に集中して勉強する

・”ここまではやるぞ”と、量と時間を決めて勉強する

○内容方略

・自分のよく知っていることや興味のあることと関連づけて勉強する

・身近なことに関係づけて勉強する

・ゴロあわせをしたり、歌にあわせたりして覚える

○社会的方略

・友達と教え合ったり、問題を出し合ったりする

・友達といっしょに勉強する

・勉強のなやみを人に相談する

これらを試しながら、どれが今の自分に合うのかを考えていくのがいいと思います

そのためにも、友達や先生などに相談しながら考えていくことをお勧めします

それは、相談によって、自分自身を客観的に見ることができるようになるからです

まとめ

「いつからでも学校の成績を伸ばせるか!誰にでも有効な3つの方法!」についてまとめます

1 いつからでも学校の成績は伸ばせるのか!

→伸ばせる

2 誰にでも有効な3つの方法!

(1)考えてもわからないところを聞く

(2)遊ぶときは遊び、勉強するときは集中して勉強する

(3)様々な学習方略があることを知る

ここで示した学習方略については、中学生や大学生を対象にした研究結果をもとにしました

しかし、私も学習するときは、このような方略を使っていますので、社会人にも有効と考えます!

最後まで、「これからの学校を作る相談室」をよんでいただき、ありがとうございました

誰かに話をしたり、相談したりすることが、自分に合った学習方法を知ることにつながります

もし、誰かに相談したい場合は、「相談の申し込み」をご利用ください。

また、この記事等に関してなど、何かありましたら、や「お問い合わせ」をご利用下さい。

すぐに返せないこともあると思いますが、必ず返信いたします

参照

・東京大学社会科学研究所・ ベネッセ教育総合研究所共同研究 「子どもの生活と学びに関する親子調査2021」

・東京大学社会科学研究所・ ベネッセ教育総合研究所共同研究 「子どもの生活と学びに関する親子調査2022」

・東京大学社会科学研究所・ ベネッセ教育総合研究所共同研究「上手な勉強のしかたがわからない」という悩みが約7割に増加~ “学習方法の理解”は学習意欲と成績の向上に効果があることが明らかに~(2022年)

・伊藤崇達 著「自己調整学習の成立過程 学習方略と動機づけいの役割」北大路書房(2009年)

コメント