こんにちは

とも@生き方カウンセラーです

今は、春

この時期は、別れと出会の時期

そして、児童や生徒たちは、今のクラスが終わることや新しい仲間との出会いに、様々な不安を抱えていることが多い時期です

もちろん、このような不安は、大学生も同じように抱えます

そんな不安を0(ゼロ)にすることは難しくても、軽くすることはできやすいです

その方法として、「ひとりぼっちじゃないんだ」ということを感じてもらうことがあり、そのための方法として次の3つの方法が考えられます

以前、以下のページで、子供たちの自死を止めたくて作成した記事があります

今回は①子供だけでなく、大人も不安を抱えること、②前回の方法よりも、より支援しやすい方法としての記事としました

今回は、Adlerの考えを基本に記事を作成しております

0 子供たちの現状

「学校 不安」と検索エンジンで検索すると、「不登校」のことにつながります

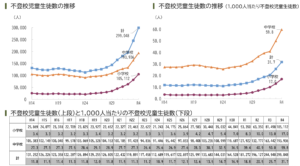

この不登校に関して、古い資料で、長野県が出していた平成2年に出していた資料がありました

この頃は、「不登校」ではなく、「登校拒否」と呼ばれておりました

その頃から、毎年毎年、学校に来ない子供が多くなっていること、「登校拒否」の態様として、「無気力」「不安等情緒的混乱」が最も多く、全体の約7割(460人)を占めていました

また、文部科学省が出した令和4年度の「不登校」の資料から、「無気力・不安」を要因としているのが約5割(154,772人)います

「登校拒否」と「不登校」の定義が異なるので、単純に比較はできません

しかし、先ほどあげた下のR4年度の資料の一部からも、学校に不安を抱き、学校に行っていない子供の数は、増えています

このグラフからも、令和2・3年は、これまでの増加に比べて、急に増えていることがわかります

文部科学省としては、この状況を「長期化するコロナ禍による生活環境の変化により生活リズムが乱れやすい状況が続いたことや、学校生活において様々な制限がある中で交友関係を築くことが難しかったことなど、登校する意欲が湧きにくい状況にあったこと等も背景として考えられる」としています

このような資料から、現在、子供たちがたくさんの不安を抱えている状況にあると想定されます

また、天野(2022)において、不登校をきっかけに来談した小学生4名の報告があります

この4名は、それぞれの理由で「学校がこわい」という不安から、不登校になっています

「学校がこわい」と言っても、その内容は4名とも異なります

そして、天野は「学校をこわいとする対象は学校生活での体験から来るもので、言葉にする以前の感覚的なもの」であり、「感じたものが、一人ぼっち感や疲労感、落ち着かなさ、状況のわからなさといったものだったのだろう」としています

さらに、「それぞれの子ども達が、こわい」とした感覚的な体験は、『みんなはできるのに自分一人だけができない』というもので、彼らは一人ぼっちになり自分の殻に閉じこもった。それは、自分とクラスのみんなの関係が『1 対多』というもので、巨人のような圧倒的多数を前にして自分がいるという恐ろしい状態である」としている

そこで、「1対多」という状況にならないように、つまり「ひとりぼっちじゃないんだ」という実感を持たせる対応を考えていくことが、「学校への不安」を少なくする方法の1つと考えます

1 話を傾聴する

「学校をこわい」ところと考えている子供たちは、「学校の中では、1対多」「ひとりぼっち」と孤独を感じていることがあります

同じように、「仕事がうまくできるかわからない」などと不安を感じている大人は、自分自身が何をできるのかという、自分自身のことをよくわからない状況になっていることがあります

この孤独感や自分自身を理解する方法の1つとして、「ひとりぼっちではなく、寄り添って一緒にいる人」の存在を感じてもらうことと考えます

そこで、学校に不安を感じている子供やその保護者、職場でうまくいっていない方など支援を必要としている方への対応として、「話を傾聴する」ことをお勧めします

※傾聴の技法については、以下をご参考にしてください

さらに、傾聴の際には、「純粋な問いかけ」をしていることも意識していくといいと思います

※「純粋な問いかけ」については、以下を参考にしてください

このような傾聴をしていくことで、不安を減らすことにつながってきます

聞き手が傾聴することで、不安を減らすことにつながるのは、どうして?

確かにそうですね

傾聴するだけで不安が減るのは不思議かもしれないですねー

ここは、説明するよりも、ぜひ、他の人と以下のような体験をしていただいた方がわかりやすいと思います。

例えば、

(1)2人で向かい合います

(2)1人が聞き役、もう1人が話し役をします。

(3)パターン1 話し役は、1分間、聞き役に自分のことを語ります

(4)パターン1 聞き役は、話し役を見ずに、横を向いたり、下を見たりと、話を聞かない様子をします

(5)パターン1 1分経ったら、話し役と聞き役を交換し、(3)と(4)を行います。

(6)パターン2 話し役は、(3)と同じことを語ります。

(7)パターン2 聞き役は、話し役を見たり、話し役の話に相槌を入れて、話を聞いている様子をします

(8)パターン2 1分経ったら、話し役と聞き役を交換し、(6)と(7)を行います。

(9)お互いで、2つのパターンの時の話し役で感じたことを共有します

私が、この体験を初めて行った時、予想以上に、話し役は聞き役の態度に心が動かされることを感じました

話を聞かない様子の場合

話を聞いてくれる様子がないと、こんなにも話しずらいなぁ

と、感じました

話を聞いてくれる様子の場合

時間もあっという間だったし、話をしていて、相手が話を聞いていくれているという感覚が気持ちいいなぁ

と、感じました

傾聴することによって、

支援を必要としている人は、自分の話をしっかりと受け止めて、聞いてくれる人がいる

という感覚になりやすく、

「安心して、話をしていいんだ」

という思いにつながり、「ひとりぼっち」という孤独な感覚を少なくしやすくなると考えます

また、傾聴され、自分で話をしていくことで、自分が悩んでいたことを、自分の気づきで解決することにつながることもよくあります

すると、自分自身で解決できることを知ることでの「自尊感情」の高まりや、ありのままの自分を受け入れる「自己受容」に繋がりやすくなります

さらに、傾聴により、支援を必要つしている方の立ち位置を下げることで、自分の立ち位置を下げずに、どちらかが立場が上になるという関係にならずに済みます

その結果、「自尊感情」や「自己受容」の認識が高まっていきやすくなり、「他の人に貢献していこう」と思うように、社会との関わりを考えられるようになっていきます

そこで、社会に対して、自分がどのような役割を担っていけるかを考えていくことが大切になってきます

※「自己受容」については、こちらの記事もどうぞ

2 役割を一緒に考える

社会に対して、貢献していくために、支援が必要な方ができる役割について考えていく際に、

自分に何ができるかわからないー

と、なってしまうことがよくあります

そのような場合、様々な方法がありますが、自分自身のこれまでのことを振り返り、自分が楽しいなどのプラスの感情を抱いた経験や、辛いなどのマイナスの感情を抱いた経験を思い出すことが解決方法の1つとなります

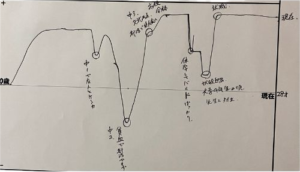

その際に用いられる方法の1つに「ライフライン」というものがあります

下のような図を用いて行なっていきます

まず、図のように横に時間軸(単位は年)と、縦に+の経験とーの経験をとります

そして、生まれた時を時間軸を0と設定し、今、振り返ってみた時にいい思い出や楽しい思い出などを+とし、辛い思い出や悲しい思い出をーとして、現在までを各年齢ごとにとっていきます

そして、+からーに変化した時点やーから+に変化した時点に、その時のきっかけのエピソードとなりそうなものを短い言葉で示していきます

その後、グラフに書き込んだ短い言葉の説明を書いていきます

このライフラインができますと、今考える過去の自分の+とーが見えるようになります

その結果、自分がどんな出来事を+とし、どんな出来事をーとしてきたかがわかり、ここから自分自身ができることややってみたいことを考えやすくなることで、自分の役割が捉えやすくなります

また、自分の役割として、Superのライフ・キャリア・レインボーという考えがあります

人は、生まれてから死ぬまでの間に、様々な役割(これを「ライフ・スペース」とし、子供、学生、余暇人、市民、労働者、配偶者、家庭人、親、年金生活者に分類)がある

この役割を人は、「ライフ・ステージ」という5段階の発達段階(成長、探索、確立、維持、解放)の中で、その割合を変えていく

というものです

例えば、10歳は「成長」の段階です

この時期は、子供、学生という役割を担っていたとします

その割合は、子供であり学校に通っているので、子供50%、学生50%と考えます

そして、この人の年齢が40歳になったとすると、「確立」の段階です

この時、人は子供、労働者、配偶者、親などの複数の役割を担っているとします

このうち、1日のうち12時間働いているから労働者の役割は50%、であとは、均等に10%ずつ

というように考えます

このように、自分の発達段階に応じて、自分のライフ・スペースの割合を考えていくことも、自分が今取り組みたい役割を考える際には、ヒントになることもあります

自分の役割を捉え、それを活かす場としては、他人や社会とつないでいくことで、貢献することができるようになってきます

3 社会とつなぐ

人が社会とつながる方法の1つとして、「人生の羅針盤」などを用いて、将来のことを考え、社会とつながる具体的な方法を見つけていくことがあげられます

社会につながりやすい方法として、

仕事をする、役割を果たす

ことがあげられます

「仕事をする」を、「働く」ともいいますよね

「働く」とは、

「傍(はた)を楽にする」こと

つまり、

「側にいる人を楽にする」ことを「働く」

の意味とも捉えることがあります

「仕事をする」ことによって、「側にいる人」と「つながり」、その結果、「周囲の人たちが助かる」つまり「他の人への貢献」となります

すると、自然と感謝の気持ちを周囲の人から発信され、「自己受容」につながってきます

※「自己受容」と「他の人への貢献」については次の記事をどうぞ

さて、「社会とつなぐ」方法です

その際の「社会」とは、「自分以外の人や団体」と考えています

それは、自分以外の人であれば、どなたでも「周囲の人」や「他の人」になるからです

また、「社会とつなぐ」とは「仕事に取り組める状況を考えてもらう」や「役割を果たせる状況を考えてもらう」ことと考えます

「仕事」というのは、お金を得られるものもあり、お金を得られないものもあると思います

そこで、収入の有無に関わるのではなく、ここでの「仕事に取り組める状況を考えてもらう」は、「自分の置かれている環境において、自分の役割を果たせる状況を考えてもらう」としました

「つなぐ」と言っても、「つながるかどうかは、当事者がすることであり、当事者以外の人は何もできない」と考えます

そのため、「社会とつながる」こととして、支援者ができることは「仕事に取り組める状況を考えてもらう」としました

不安を感じている人が、社会とつながっていない1つとして、現在が不安すぎて、自分の将来像が描けていないことがあげられます

そうかも

不安な時って、「失敗したらどうしよう。。。」って、してもいないことが不安で目の前のことを考えて、その先の未来を考えられていないかも

そうですね

例えば、平均台など細いところを渡る時、足元を見ているとフラフラするけど、少し先を見るとバランスがとりやすくなることと同じことだと思います

そこで、「人生の羅針盤」を一緒に作成し、そこから出てきたもののうち、社会とつながれそうなところで、すぐに具体的に動けるところを一緒に確認します

その後は、定期的に、現状を確認していきます

まとめ

今回のまとめです。

不安を感じている人の気持ちを軽くできる3つの方法として紹介したのは次の3つです。

不安になりやすい人は、不安が軽くなっても、また、重くなることもよくあります

そこで、その状態に合わせて、1から3を一緒に行なっていくことが大切と考えます

最後に、Erich Frommの言葉より

孤立しているという意識から不安が生まれる

最後まで、「これからの学校を作る相談室」をよんでいただき、ありがとうございました

誰かに話をしたり、相談したりすることが、悩みの解決につながります

そのような場合は、「相談の申し込み」をご利用ください。

また、この記事等に関してなど、何かありましたら、や「お問い合わせ」をご利用下さい。

すぐに返せないこともあると思いますが、必ず返信いたします

参照:紀伊國屋書店「新約版 愛するということ」Erich Fromm(2019年)

コメント