こんにちは。

管理者 とも@生き方カウンセラーです。

最近のインターネットニュースを見ていると、季節柄か、教員などの公務員の飲酒運転に関する記事が目につきます。

過去の研究では、アルコール依存症の方は、飲酒運転の経験者である可能性が高いようです(※)。

※筑波大学(左の「筑波大学」をクリックすると、参考文献のPDFがダウンロードされます)によると、アルコール依存症患者110名に調査をした結果、そのほとんどが飲酒運転の経験者で、6割が何らかの事故を起こしていること、半数近くが、飲酒運転に危機意識や罪悪感を感じていないことがわかったそうです。

「アルコール依存症」になりそうな場合、そうならないための予防が大切と考えます。

そのために、次の3つの対応が考えられます。

⒈ 支援の対象者および支援者に、「アルコール依存症」に関する心理教育の実施

⒉ 「アルコール依存症」のリスクが高い方を意識した場合の学校内での対応

⒊ 「アルコール依存症」の前兆が伺える対象者に対する具体的な支援

※ちなみに、今回の予防の対策は、以下のIOMモデルを参考にしています。

IOM(Institute of Medicine) がGordonによる普遍的(Universal)予防、選択的(Selective) 予防、指示的( Indicated) 予防の三分類をもとにIOMモデルを発表した。

普遍的予防:一般的な人々や全体の集団を対象としており、個別のリスクには基づいていない。介入はグループのすべての人を対象にするのが望ましい。

選択的予防:平均よりも精神障害のリスクが高い集団におけるグループや個人を対象としている。切迫しているリスクもしくは一生におけるリスクを対象とし、リスクグループは、精神障害の発生と関連する生物学的、心理学的、また社会的リスク要因に基づいて特定される。

指示的予防:現時点では精神障害の診断基準には至らないが、精神障害の前兆となる兆候が認められていたり、精神障害に対する素因を示す生物学的特徴を持っていたりするハイリスクな個人を対象としている。指示的予防の介入では、早期の兆候が続く期間を減らし、精神障害の診断がつくレベルまで進行するのを止めることを目的としている。

1.支援の対象者および支援者に、「アルコール依存症」に関する心理教育の実施

「アルコール依存症」への正しい知識を身につける方法として、心理教育(※)があります。

※國分康孝「エンカウンターで学級が変わる 小学校編」「サイコエデュケーション(心理教育)とは、①集団に対して、②心理学的な考え方や行動の仕方を、③能動的に、教える方法」

(1)アルコール依存症は病気

精神科医が診断する基準でも示されているように、「アルコール依存症」などの「依存症」は「性格の課題」ではなく、習慣的なアルコールや薬物の使用などによって脳や心身体の機能が変わってしまう「精神疾患」、つまり、「病気」です。

例えば、今や2人に1人がなると言われている「ガン」という病気があります。

これになった人に、「性格の課題」とか、「だらしないから」「意志が弱いから」などと言う方は、いないと思います。

つまり、「病気」と言うのは、「その人の性格や意思の問題ではない」が前提と考えます。

むしろ、後ほど示しますが、そのような「依存症になった人の周囲の人」の対応が、依存症の患者を作り出した可能性もあります。

そのため、正しい知識を多くの人が持つことで、「アルコール依存症」にならないことにつながっていくと考えます。

(2)アルコール依存症の人数などの現状

厚生労働省によると、2016年時点において、患者数は外来9万5,579人、入院2万5,606人で、潜在的なアルコール依存症者数は約57万人といわれています。

また、特定非営利活動法人ASKによると、アルコール依存症生涯経験者は、2013年時点で、およそ107万人にいるそうです。

さらに、新型コロナウイルスとアルコール関連の病気について、「米国においてCOVID-19によるストレスの増加に伴う深酒の影響で、アルコール関連死が増加した」の記事や日本医師会「コロナ禍とアルコール依存症」が示されています。

現在、ポスト・コロナの状況で、以前のようにお酒を飲む機会も多くなってきている中、今後のアルコール関連の病気が危惧されます。

(3)アルコール依存症のメカニズム

法務省「依存症に対する正しい理解と必要とされる支援について」によると、

あるきっかけによって、脳の中にある「報酬系」と いう神経系が興奮(活性)する

→「ドパミン」の分泌する

→よろこび、快感の感情の発生する

となるようです。

このような反応を人工的に起こすものに、アルコールや依存性のある薬物、ギャンブルがあります。

これらは、報酬系に直接または間接的に作用し、強制的にドパミンを分泌します。

飲酒(依存性のある薬物薬物、ギャンブル)を繰り返す

→ドパミンの強制刺激が繰り返し

→ドパミン受容体が減少

→次の神経に信号が伝わりにくくなる(報酬系の機能低下)

→ドパミンの反応の低下(鈍化)

→「快感・よろこび」を感じにくい脳

となります。

そのため、結果、酒や薬物の量や頻度を増やしていくが「快感・よろこび」は得られず、焦燥感や不安・物足りなさばかりが強くなっていきます。

このように、依存症は脳が変化してしまう病気であるため、「だらしない」「忍耐力がない」といった精神論で依存症の方を捉えることで、さらに相手を苦しめることになる。

(4)アルコール依存症は、「否認の病」

アルコール依存症は、「否認の病」とも言われていて、「否認」は2段階あります。

第一の否認:「自分がアルコール依存症であることを認めない」、「やめようと思えば、いつでもやめられる」という「否認 」

第二の否認:「自分は酒さえ飲まなければ、何の問題もない」という、自分の責任を酒に押し付けてしまう「否認」

「否認」は、自分が深刻な状況にあるということから身を守るための心理的な防衛機制の一種と考えられています。

アルコール依存症の方は、「第一の否認」をすることで、「お酒を辞める理由をなくし」、「第二の否認」をすることで、「飲んで犯した不始末を認めることより辛いと思われる飲酒に駆り立てた原因を見つめない」で済みます。

この結果、断酒もせず、たとえ断酒したとしても、飲酒に駆り立てた原因が残っている状況なので、飲酒を繰り返すことになります。

このように考えるのも、脳が変化してしまったことが要因とも考えられます。

(5)依存症になりやすい人の特徴

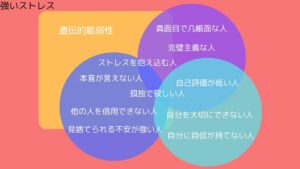

法務省「依存症に対する正しい理解と必要とされる支援について」で示されていた依存症になりやすい人について、臨床心理学で用いられる生物ー心理ー社会モデルの視点でまとめると、次のようになります。

【条件】強いストレス下において

《生物的な課題》

・遺伝的脆弱性

《心理的な課題》

[自己受容に課題]

・自己評価が低い人

・自分を大切にできない人

・自分に自信が持てない人

[認知面に課題]

・完璧主義(真面目で几帳面)な人

《社会的な課題》

・孤独で寂しい人

・ストレスを抱え込む人

・見捨てられる不安が強い人

・他の人を信用できない人

・本音が言えない人

この特徴をグループ化すると、次のような図になると考えます。

この図の説明として、例えば次のようなものもあります。

【強いストレス下に置かれた時】

・遺伝的脆弱性を備えた人は、1度のアルコール摂取によって依存症になる(遺伝的脆弱性のない人は、多数回の摂取でも依存症にならなくても)ことがあります。

・完璧主義な人や真面目で几帳面な人は、「自分でどうにかしないと!!!」のように、本音が言えず、自分自身でストレスを抱え込んでしまいます。

結果、自分では問題を解決できず、自己評価が低くなり、自分を大切にできず、自分に自信が持てないことにつながってきます。

※図の円の層は必ずこうなると言うわけではなく、それぞれの境界が曖昧であったり、層が入れ替わったりもします。

アルコール依存症になりやすい条件として、

「強いストレス下にある」

ということが考えられます。

この「強いストレス下」の状況を、解決するための1つとして、手に入りやすかった「アルコール」があり、それを乱用した結果、「アルコール依存症」になる場合が多いと思われます。

(6)治療終了後の対応

「アルコール依存症」の治療は、精神症状に対する薬物療法などを行うための通院や入院を行うことが一般的です。

また、自助グループやリハビリ施設につないでいくこともあります。

このように治療をした後には、これまでの生活に戻っていきます。

その際に、「強いストレス下」にならないようにしたり、「強いストレス下」にあっても、アルコールよりも手に入りやすい「支援」を行なっていくこと、つまり「心理的安全性の確保」が突破口と考えます。

この方法については、次で詳細を示します。

2.「アルコール依存症」のリスクが高い方を意識した場合の学校内での対応

前述したように、「依存症になりやすい方」がいます。

このような方のストレスや不安を軽減する間接的な学校内での対応の1つとして、学校の「心理的安全性の確保」があると考えます。

「心理的安全」とは、「関連のある考えや感情について人々が気兼ねなく発言できる雰囲気」のことです(詳細はこちら)。

この「心理的安全」を職員間で確保していくにあたり、管理職の姿勢としてカウンセリングマインドがあるといいと考えます。

それは、

相談者の想いに対して、管理職は自身の気持ちの「一致」を図りつつ、相談者の想いを「受容(無条件の肯定的配慮)」し、「共感的理解」をしていく

ことです。

(「一致」「受容(無条件の肯定的配慮)」「共感的理解」詳細は、こちら)

さらに、

管理職は、相談者に対して、「問いかけ」、答えを相談者が考えていく

ことを支援していきます。

その結果、相談者は支援者や周囲の人々に対して、信頼をし、自分の考えを伝えられるようになり、ストレスを溜めていかない環境になっていくと考えます。

ただ、この答えを与えず、相談者が主体的に答えを考えていくことを促すのって、難しい〜( ; ; )

教師って、思わず、自分の考えを言ってしまうんですよねー。

そうかもです。

先生に質問するって、子供たちにとっては「答えを教えて〜」ってことですからね。

それを、ずっとやってきた管理職の先生たちにとっては、身につけてきたことだから、難しいことかもしれないですねー。

3.「アルコール依存症」の前兆が伺える対象者に対する具体的な支援

具体的な支援としては、

「支援していく人たちの想いを、相手に伝わるように行うコミュニケーションを図ること」

と考えます。

(1)依存症患者の考えについてのアンケート

アルコール依存症の人に対する支援は、どのようにしたらいいと思う?

やっぱり、「お酒を飲まないで」とか、「やめて」とか言い続けることかなぁ。

「お酒を飲まないで」とかを言い続けることかぁ。

アルコール依存症の前兆が伺える方は、そのように言われるとどんなことを考えますかねー。

うーん、そうですねー。このような方は、アルコール依存症になりそうなことを「否認」をするはずだから、「お酒を飲まないで」と言われても、「意味分かんない」と怒ってしまいそう。

そうですね。アルコール依存症の前兆がありそうな人の場合、「否認」をすることもよくありますので、Laraが言うようなことも起こりそうですね。

先ほど示した法務省「依存症に対する正しい理解と必要とされる支援について」に、依存症患者からアンケートをとった結果に、次のようなものがありました。。

あなたは、再飲酒・再使用したとき、どんな気持ちになりますか?

→「やめようと思う」や「どちらかというとやめようと思う」への回答が77.0%

あなたは、家族から酒や薬物を「止めなさい」といわれるとどんな気持ちになりますか?

→「どちらかというと飲もう・使おうと思う」や「飲もう・使おうと思う」への回答が57.3 %

あなたは、病院スタッフから酒や薬物を「止めなさい」といわれると、どんな気持ちになりますか?

→「どちらかというと飲もう・使おうと思う」や「飲もう・使おうと思う」への回答が44.7 %

あなたは、再飲酒・再使用したとき、家族から責 められるとどんな気持ちになりますか?

→「どちらかというと飲もう・使おうと思う」や「飲もう・使おうと思う」への回答が61.7 %

あなたは、再飲酒・再使用したとき、病院スタッフから責められるとどんな気持ちになりますか?

→「どちらかというと飲もう・使おうと思う」や「飲もう・使おうと思う」への回答が54.5 %

あなたが、飲酒・薬物使用する一番の理由は何ですか?

→「苦しさが紛れるから」が58.8 %

この結果から、依存症の人は飲酒や薬物をやめようとは思っている。しかし、他の人から禁止されたり、責められたりしたときに、苦しくなり、それを紛らわすために、飲酒や薬物を繰り返してしまうと考えられます。

また、アルコールなどの依存症の人は、幼いときに虐待をされていることもあります。

この虐待のトラウマを薬理効果で薄めることで、依存になっていくとも考えられます。

(2)アルコール依存症の前兆がある人とのコミュニケーションの取り方

これらのことから、どのようにコミュニケーションを図っていくのがいいのでしょうか。

最初に検討していただきたいのは、対象者の病院受診や家族・支援者の病院との相談です。

アルコール依存症に至るまでに、さまざまなケースがあります。

そのため、専門の病院などの力を借りることを検討していくことを、1番にお願いしたいです。

しかし、アルコール依存症の前兆が見られる場合、本人が依存症を否認し、通院しないこともよくあります。

そのような場合の方法として、神奈川県総合福祉センター「依存症対応のためのヒント 家族のためのワークブック」が参考になると考えます。

これは「家族のため」とありますが、職場や生徒指導の場面においても、支援をしていく上では利用できるコミュニケーションの取り方などもあります。

そこで、これをもとに、学校の職員への対応を考えてみます。

コミュニケーションの取り方

ー支援していくための準備:自分の感情を整理する、自己責任で考えるー

① I(アイ)メッセージを使う・支援を申し出る

② 肯定的な伝え方をする・思いやりのある言葉を入れる

③ 簡潔に伝える・具体的な行動に焦点をあてる

支援をしていくための準備

支援をしていく前に、次のことをしていくと支援がうまくいきやすくなると考えます。

⚪︎自分の感情を整理する

出勤時に、お酒が抜けきれていない状況をみた場合、思わず感情的になって対応してしまうこともあると思います。

しかし、感情的になると、相手を攻撃し、話を長くして、相手を追い込んでしまうことに繋がります。その結果、結局、相手に伝わらないばかりか、依存症を深刻にしていくことにも繋がります。

そこで、自分の気持ちを整理するために、深呼吸したり、他の人に相談したり、時間を置いたりしながら、自分の気持ちを整理していきます。

⚪︎自己責任で考える

自己責任といっても、「自分が悪かったんだ」と追い込む考え方ではありません。

ここでお伝えした自己責任とは、「自分ができることはなかったかなぁ」と考えることです。

他の人を変えることは、他の人にはできません。変えられるのは、自分だけです。

そのため、支援する側の行動としてできることを考えていくことで、伝えた方も、伝えられた方も気持ちが楽になります。

① I(アイ)メッセージを使う・支援を申し出る

「あなたは⚪︎⚪︎」と指摘する「youメッセージ」の場合、相手を攻撃し、追い込むことに繋がってきます。

このことは、伝えた側の想いを語っていないため、言われた相手は「攻撃された」としか考えないことも多いです。

そこで、「私は◻️◻️」と伝える「Iメッセージ」だと、支援者の想いを伝えることとなり、相手にも受け入れられやすくなります。

「youメッセージ」は相手のできないところを明確に指摘するため、事実を伝えやすくはあります。

しかし、これは感情的になりやすく、そのためきつい言葉になりがちで、支援者の言葉を受け入れる準備ができていない場合には、伝わらないことも多いです。

そこで、「Iメッセージ」を使うことで、支援者は状況を俯瞰することができ、落ち着いて相手に言葉を伝えることになりやすいです。

また、「Iメッセージ」を使うことを意識していくと、支援を申し出ることもたやすくなります。

出勤時に遅刻をしてきた場合

youメッセージ:

「遅刻するのに連絡もしないで、常識としてどうなんだ?」

I メッセージ :

「出勤時間が過ぎても連絡がないから、心配したよ。何かあったのかなぁ。私に何かできることがあれば一緒にやっていこう」

② 肯定的な伝え方をする・思いやりの言葉を入れる

依存症の方の場合、これまでに虐待などの経験をされてきた場合がよくあります。

そのため、否定的な伝え方や経験を積み重ねてきていることが想定されます。

また、依存症でない方であっても、否定的な伝え方で言われると、辛い気持ちや反抗的な気持ちになることも多いと思います。

そこで、肯定的な伝え方を用いていくことで、相手に受け入れてもらいやすくなります。

また、その際に思いやりの言葉を入れていくことで、さらに相手には受け入れてもらいやすくなると思います。

出勤時にお酒の匂いがする場合

否定的な伝え方:

「昨日もまた、大量にお酒を飲んだのか。飲まない約束だったんじゃなかった?」

肯定的な伝え方:

「お酒の匂いがするけど。何か辛いことやしんどいことがあったのかなぁ。」

③ 簡潔に伝える・具体的な行動に焦点をあてる

伝えたいことを簡潔にすることによって、相手には伝わりやすくなります。

特に意識して話をしない場合には、話が長くなり、過去のことをいくつも並べてしまって、結局、何を伝えたいのかが、相手に分かりにくくなります。

この場合、伝えている方も、感情がたかぶることにもなりやすく、ケンカになってしまうことにも繋がります。

そこで、伝えたいことがある場合は、簡潔に事実だけを伝えることをお勧めします。

その際には、具体的な内容や行動を伝えるようにしていくことで、何をどうしたらいいのかが分かりやすくなります。

出勤時に遅刻してきた場合

思いついたことを長々話す:

「また遅刻してきた。前に遅刻してきたときにも、もう遅刻しないと言っていたじゃないか。遅刻しないように、夜に飲む量を減らすって話だったけど、しっかり守れているのか。このままだったら・・・」

簡潔に伝える場合:「遅刻しない方法を一緒に考えよう」

友達や仲間との関係、授業や学級づくり、学校づくりを解決すること方法の1つとして、話をすること・相談することがあります

本ブログでは、進路や生き方の悩みに対しての相談を受け付けています

相談をご希望の方は、「相談の申し込み」をご利用ください。

最後まで、よんでいただき、ありがとうございました

また、この記事等に関してなど、何かありましたら、や「お問い合わせ」をご利用下さい。

すぐに返せないこともあると思いますが、必ず返信いたします

コメント