こんにちは

管理者 とも@生き方カウンセラーです

「覚える」「記憶する」ことが苦手な場合に、心理学的な知識を用いた次の3つのことを考えてみると、覚えやすくなると考えます

1「記憶の仕組み」から考える

2「エビングハウスの忘却曲線」を考える

3「内発的動機づけ」を考える

3月になりましたね

この時期、大学入試もほぼ終わり、残すところは、中期や後期の試験

中学・高校では、定期試験が終わり、次の年度に向けた学習が行われている頃かと思います

子供たちだけでなく、大人にとっても、試験や検定などに向けて学習していく課題の1つに、

覚えられない。。。

覚えるためのいい方法ないのー?

ということがあります

記憶を効率よく行う方法はあるのでしょうか

あります

ここからは、記憶に関する心理学の考え方を3つ紹介します

そこに、私の経験談も踏まえたいと思います

これらが、あなたの記憶を高めることに役立ってくれたら幸いです

1「記憶の仕組み」から考える

記憶とはどんな仕組みになっているのでしょうか

ここは、このページの中で基本になるところなのですが、一番読んでいて、難しいところかも・・・

なので、「ふーん、そんな考え方があるんだねー」と、さらっと読んでいただけるといいかなぁ、と思っています

もしくは、2「エビングハウスの忘却曲線」を考えるにとんでいただいても構いません。

ではいきます。

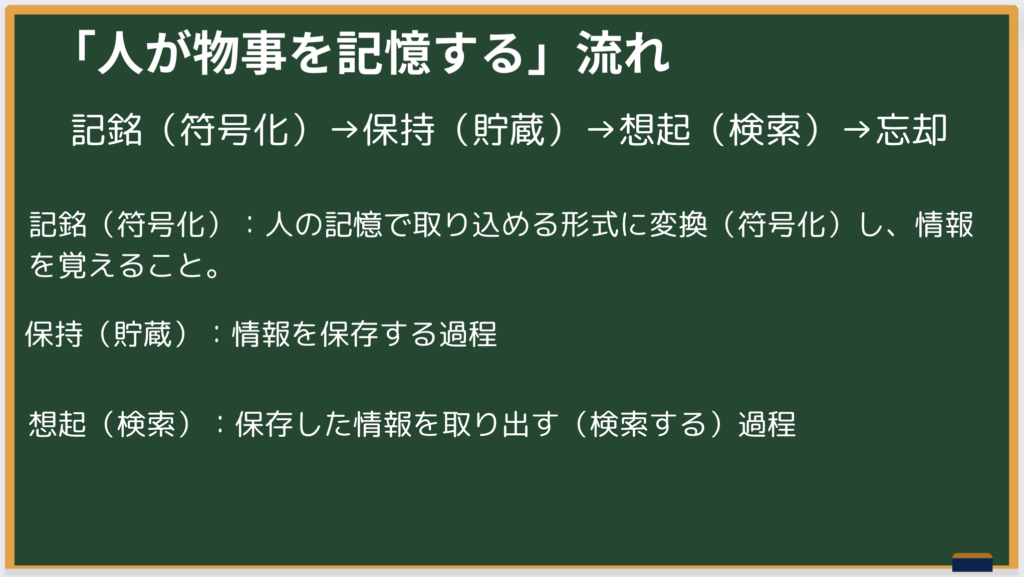

(1)「人が物事を記憶する」流れ

「人が物事を記憶する」といったときに、次のような過程があります。

「覚えるのがにがて〜」と言う場合、最初の3段階のどこの部分が苦手かによって、対応方法が異なってきます

「記銘(符号化)」とは、情報を覚えることで、人の記憶で取り込める形式に変換するので「符号化」とも言われています

「保持(貯蔵)」は、情報を保存する過程を示します

「想起(検索)」は、保存した情報を取り出す(検索する)過程です

もし、「記銘」がうまくできずに、覚えられないのであれば、「記銘」の仕方に工夫をしていきます

もし、「保持」ができていないために、覚えられないのであれば、反復する(リハーサル)の方法を工夫していきます

もし、「記銘」と「保持」ができているが、「想起」ができないために、覚えていることが出てこないのであれば、「想起」の方法を工夫します

(昔、テレビで、お笑い芸人が、記憶しながら、自分の体を押して覚えていたことを思い出します)

(2)記憶の分類

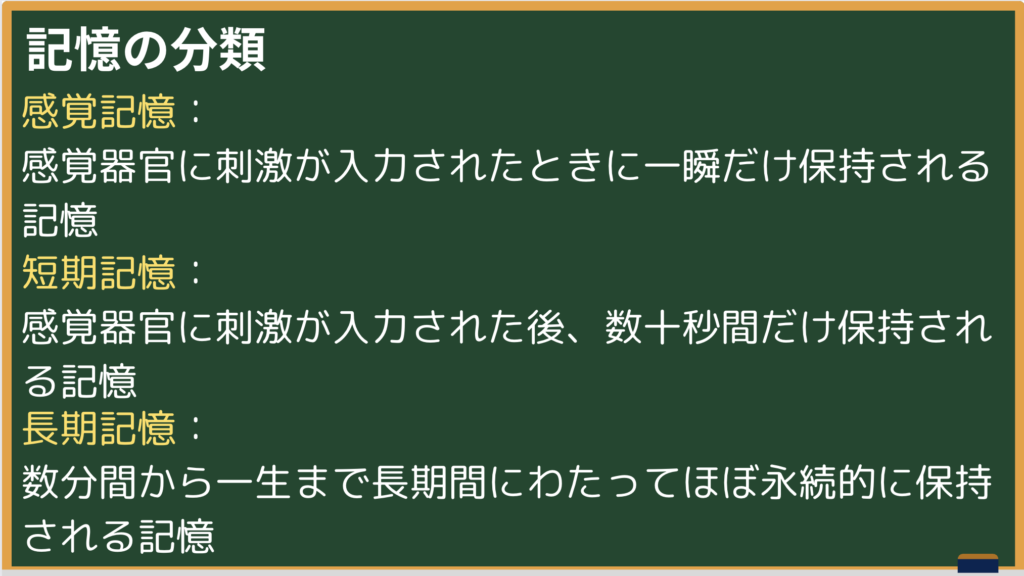

このように4つの過程の「記憶」ですが、種類ごとに分類すると、「感覚記憶」、「短期記憶」、「長期記憶」の3種類に分類されます

人は、常に、感覚器官で、様々なことを知覚していますが、ほとんど記憶には残っていないです

例えば、車に乗っていたときに見えた何気ない景色の様子や、音、匂いといったものの記憶

このようなものが、「感覚記憶」です

この「感覚記憶」のうち、少しだけ意識した看板や、気になった音や匂いなどは、少しの短い間(数秒から数十秒程度)記憶に残りますが、また、しばらくすると、忘れてしまう

このような記憶が「短期記憶」です

この「短期記憶」のうち、さらに、びっくりしたり、強烈な印象を与え、友達等に話をしたものは、長い間、時には一生記憶に残ったりします

このような記憶が「長期記憶」です

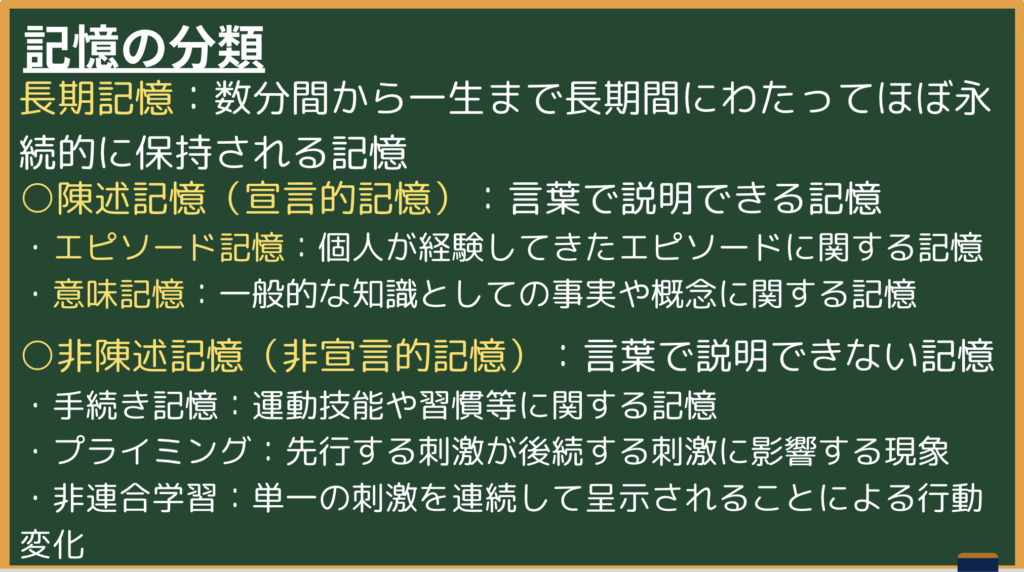

そして、この「長期記憶」は、次のようにさらに分類されます

「長期記憶」のうち、自分の経験(エピソード記憶)や、一般的な知識(意味記憶)などは、言葉で説明できます。

これらをまとめて、「陳述記憶(宣言的記憶)」と言ったり、「顕在記憶(想起時に意識を必要とする記憶)」と言います

また、初めての時は、乗ることができなかった自転車も慣れてくると、なんとなく乗れるようになる

この時、自転車の乗り方(手続き記憶)を言葉で説明することは難しい場合が多いと思います

このように言葉で説明することが難しい記憶を「非陳述記憶(非宣言的記憶)」と言ったり、「潜在記憶(意識を必要としない記憶)」と言います

(3)「短期記憶」から「長期記憶」にする方法

一般的に言われている「記憶」は、「長期記憶」の場合が多いと思います

この「長期記憶」のもとになる「短期記憶」は、どこで作られるのでしょうか

「短期記憶」は、頭にある「海馬(タツノオトシゴに似た形をしているという噂が。。。)」という部分で作られ、そこで必要と判断されると「長期記憶」になります

つまり、「テストで役に立つ内容を覚える」ためには、「海馬」に必要と判断され、「エピソード記憶」や「意味記憶」になる方法を考えればいいのです

ぼくは、どんなことを必要と感じるかなぁ

そこで、あなたが「必要と感じること」とは、どんなことでしょうか

そこには、

「好きなこと」

「生き残るためのこと」

などがあるのではないでしょうか。

どんなことがあって、「好きなこと」や「生き残るためのこと」は、「海馬」が「必要」と感じるのでしょうか

「好きなこと」の場合、多くの方は、「自分の好きなこと・ものを決め」、「繰り返し、同じようなことをする」と思います

例えば、「好きな歌手の歌を何度も聞く」、「好きなイラストを何度も見たり、真似する」などです

このことは、

「自分の好きなこと・ものを決め」ることを、「記銘」・「貯蔵」

「繰り返し、同じようなことをする」のを、「想起」「リハーサル」

をしていることとなります

つまり、

「記銘」から「想起」までを何度も行うことが、「海馬」にとって、「必要なこと」と感じる

と思われます

また、

「生き残るためのこと」というのは、「それをしないと生きられない」と脳が感じ、「海馬」も「これは、覚えておかないと大変」

となるようです

「好きなこと」については、次のところで、より詳しくお伝えします

ここまで、読んでくれた方、ありがとうございます

とっても、難しかったかなぁ…

ここまでは、心理学に興味がない方には、とっても苦しかったと思います。

ただ、ここを知っていただけると、記憶の仕組みがわかり、今後の覚え方に、自分なりの工夫ができるのではないかと思い、あえて詳細に書きました。

2「エビングハウスの忘却曲線」を考える

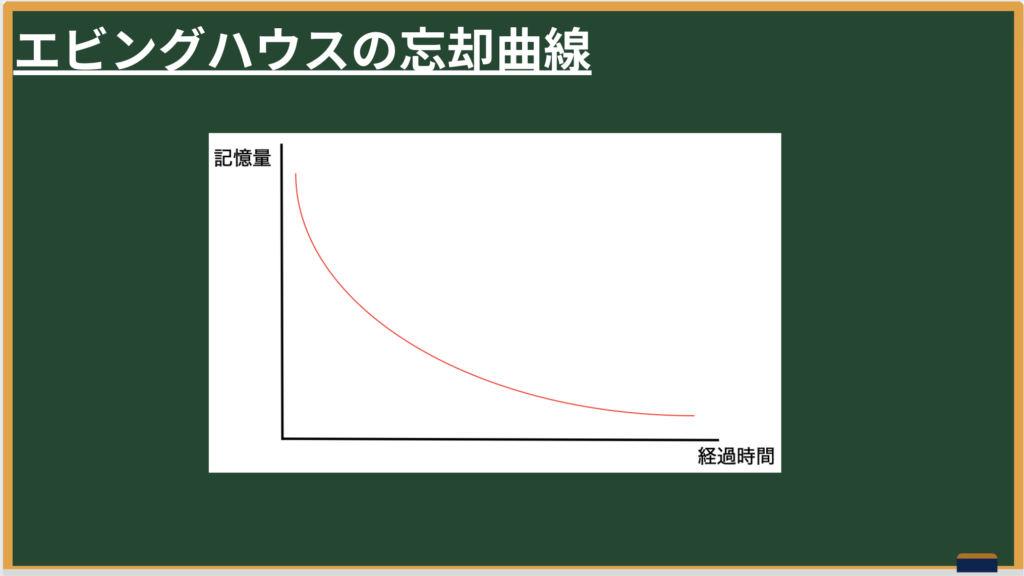

心理学を学習していると、記憶に関して、「エビングハウスの忘却曲線」というものがよく出てきます

これは、19世紀のドイツにおりましたHermann Ebbinghaus(以下、「Ebbinghaus」とします)という記憶の研究者が示した曲線です。

この図が示していることは、

なにかを学んで24時間経過すると、そのうちの3分の2は忘れさられる

ということを示しています

この結果を導いた実験としては、Ebbinghausは、2300もの「無意味なつづり」(例えば、「ZUC」「QAX」と言った具合)を見せ(学習させ)、どの程度再生できるかを調べました

その結果、

①最初の1時間で想起能力は急速に失われ、その後段々と失われてゆき、9時間が過ぎると60%近くが失われ、24時間が過ぎると3分の2は忘れ去られる

②学習直後の記憶再生が最も良い成績をあげる

③一度覚えて忘れた項目は、初めて習う項目よりも早い時間で再学習される

④精通するくらいまで(必要以上に)学習された素材は、それだけ長く記憶される

⑤インターヴァルをおいてより長い時間くりかえされた学習は、どんな主題に関しても記憶力の向上をもたらす

⑥系列の最初と終わり近くの項目は、最も簡単に覚えられる

⑦「有意味な事象」の場合は、不規則で無意味な事象に比べておよそ10倍以上の時間記憶されている

こと等も、この実験が示していました

この結果から、「海馬」にどのような学習をすると、「長期記憶」になりそうかを考えるために、①から⑦をもう少しわかりやすく考えてみます

①は、「忘却」の特徴を示しており、人はどんどん忘れていき、24時間以内には3分の2を忘却することを示しています

②テスト開始直前で覚えたものは、その直後であれば、すぐに再生しやすいことを示しています

③から⑤は、忘却をしても覚えるということを、覚える間隔をおいて何度も繰り返していくと、最初よりも2度目、3度目と覚える方が短い時間で覚えられるし、忘却しにくいことを示しています

⑥「今日は、このページの単語を覚える!!!」と言った時に、最初に覚えたものと最後に覚えたものは、覚えやすことを示しています

⑦は、少し具体的に考えた方がわかりやすそうです

例えば、「H A R U N I S A K U R A S A I T A」のアルファベットを、5秒で覚えてください。という状況だったとします

これをH A・・・と一つ一つのアルファベットで考えると「無意味」なため、これを覚えると、かなり難しい。

ここには、「ミラーの法則」というのがあり、人が覚えられるのは、「7±2」と言われています。

つまり、情報の塊が7個から±2個までなら覚えられるというものです。

先ほど示した、アルファベットは、17個あるので、「ミラーの法則」に従うと覚えられない

そこで、「HARU NI SAKURA SAITA」とすると、4つの塊となること、「春に桜 咲いた」という「有意味」な情報になることから、覚えやすくなりますし、長い時間、覚えることが可能となります

これらから、考えられる「海馬に必要と感じてもらう方法」の1つとしては、

「テスト直前まで、粘り強く、何度も繰り返し覚える」その際に、「機械的に覚えるのではなく、覚えようとするものが自分にとってどんな意味を持っているのかを考えながら、もしくは想像しながら覚える」

となります

この後半部分についてさらに詳しくお伝えします

3「内発的動機づけ」を考える

2「エビングハウスの忘却曲線」の後半部分と3「内発的動機づけ」には、つながりがあります

「動機づけ」については、以前書いた下のものを参考にどうぞ

その前に、「内発的動機づけ」とは何でしょうか

「内発」があるので、これの反対としては、「外発」がります

これらには、次のような意味があります。

内発的動機づけ:自分自身の内的な要因(好奇心や趣味、関心)や条件によって誘発されるもので、「したいからする」など、そこで引き起こされる行動時違い目標となる場合もある

外発的動機づけ:本人以外の外的な要因(ご褒美、罰ゲームなど)や条件によって誘発されるもので、行動は手段的となり、他律的または依存的な傾向を強める可能性もある

「内発的動機づけ」や「外発的動機づけ」は、「行動の変容」を考える時に、よく用いられます。例えば、子供がどのようにしたら学習をする気になるのかなどですねー

「行動」の1つに、「記憶」ということも当てはまります

「記憶」に関しては、「外発的動機づけ」によって得られた知識よりも、「内発的動機づけ」によって得られた知識の方が記憶に残りやすいといわれています

このことは、皆さんも経験があるのではないでしょうか。

例えば、ゲームに出てくる「ポケモン」の名前はすぐに覚えるけど、先生に覚えなさいといわれる「漢字」はなかなか覚えられないなどがありますねー

ゲームは、やっていて楽しいし、ポケモンを集めようとするので、自然と名前まで覚えてしまうことが多いと思います

これは、自分の気持ちで「覚えたい」という思いが出てくる

これが「内発的動機づけ」です

これに対し、

先生に、「今日、教科書で出てきた漢字はしっかりと覚えてよー。テストに出すよー」と言われたとします

「覚えないと、点数が取れないという、罰が待っているから覚えないとなー」

となる

これは、罰という外部からの影響があるのでしないとなぁとなっています

これが、「外発的動機づけ」です

覚えようとするものを、「内発的動機づけ」にすることで、記憶の定着ができるようになってきます

先ほど示したものの後半部分をもう一度見てみます

「機械的に覚えるのではなく、覚えようとするものが自分にとってどんな意味を持っているのかを考えながら、もしくは想像しながら覚える」

ここに書いてあることは、

「外発的動機づけ」で覚えるのではなく、「内発的動機づけ」で覚える

と読み替えられます

具体的な例を見ていきましょう

例えば、私が大学受験のとき、「歴代の内閣総理大臣の名前を覚える」ということがありました

この時に、「い く や ま い ま い ・・・」と必死で覚えました

今の受験生が、どのように覚えているか分かりませんが、これは、内閣総理大臣の氏名の最初の文字を並べて覚えるやり方です

最初の「い」は「伊藤博文」、「く」は「黒田清隆」、「や」は「山縣有朋」と言った具合です

これを呪文のように唱えながら、鉛筆で書きながら覚えていました

これで、確かに覚えられはしますが、なかなか大変でした

しかし、私にとっては、「この内閣総理大臣は、何をした人なのか?なぜ、次の人に移っていったのか?」というところが、歴史の大切なところ、意味するところ、と考えていました

そのため、呪文と共に、日本史の教科書や資料集を見ながら、総理大臣の業績や変遷していく時代背景も覚えたり、考えたりして覚えていきました

その結果、大学入試からかなり時間が経った現在でも、内閣総理大臣の名前をいうことが、ある程度できます

このように、ただ機械的に覚えて高得点を狙うという「外発的動機づけ」ではなく、「歴史を覚える意味を知りたいという」自分なりの意味と結びつける「内発的動機づけ」にしていくととが、「海馬」が「覚える必要がある!!!」と感じて、「長期記憶」につながると考えます

まとめ

「覚えるのがにがて~!」を克服する3つの方法としては、Ebbinghaus曲線に基づき、

①「短期記憶」をなるべく早めに、

②「長期記憶」にしていく。

そのために、

③「内発的動機付け」につながるような考え方をしていくと良い。

最後まで、「これからの学校を作る相談室」をよんでいただき、ありがとうございました

誰かに話をしたり、相談したりすることが、悩みの解決につながります

そのような場合は、「相談の申し込み」をご利用ください。

また、この記事等に関してなど、何かありましたら、や「お問い合わせ」をご利用下さい。

すぐに返せないこともあると思いますが、必ず返信いたします

参照:三省堂「心理学大図鑑」(2013年)

コメント