こんにちは

管理者 とも@生き方カウンセラーです

子供たちと接する学校の先生方は、理解ができない行動をする児童・生徒・学生に出会うこともあると思います

例えば、

・友達に事実と違うことを思わず言ってしまう児童

・授業中に、突然、大きな声を出す生徒

・学校のトイレで、手首を切る自傷行為をする大学生

このような子供たちを直面した際には、どのように対応していいか困ってしまうこともあると思います

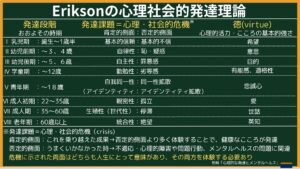

Erikson, Erik, H.(以下、「Erikson」とします)は、「なんであれ成長するものは基礎となる計画を有している」とし、人間の人格はあらかじめ定まった八つの段階に沿って展開し進展するとしました

重要な人間関係のなかで、発達の各時期に出会う様々な課題にいかに対処し解決していくかで、こころの発達のあり方が決まってくるそうです

子供への対応に困っている保護者や先生方のために、教員を20年以上・カウンセラーとして5年以上活動している、管理者とも@生き方カウンセラーが、この記事を読むことで次のことをお伝えします。

1 Eriksonの心理社会発達理論

2 Eriksonの心理的社会的発達理論を用いたみとり方

例1 友達に事実と違うことを思わず言ってしまう児童

例2 授業中に、突然、大きな声を出す生徒

例3 学校のトイレで、手首を切る自傷行為をする大学生

1 Eriksonの心理社会発達理論

Eriksonは、ドイツのフランクフルトに生まれました

彼の父親は誰かはわかりません

3歳の時に、母親が再婚をします

Eriksonは、アイデンティ問題に悩まされていました

このようなEriksonは、ウィーンにおいて、Anna Freudに就きました

その後、アメリカに精神分析医となります

このようなEriksonの理論によると、

こころの発達は段階を追って進み、時間的空間的にその上に発達(乳児期から老年期という発達段階)していきます

Ⅰ乳児期:誕生〜1歳半 基本的信頼:基本的不信 徳:希望

この時期に、社会的に重要な存在である”母親”が適切な養育を行うことで、乳児は外界に受け入れられ、尊重され、自分は存在に値するという”基本的な信頼の感覚”を得ることができます

肯定的側面:基本的信頼 親を信じて待つ、安心して待つという将来に対していの期待であり、時間的な広がりを体験

→基本的なこころの強さとして「希望」をもつ能力を獲得

→青年期に、時間的展望がもてる

否定的側面:基本的不信 待っても来ないなど、時間意識の混乱や歪み、時間体験の障害につながる

→時間的な拡散状態(焦り、切迫感、時間見積もりのモテなさ、時間通りに行動できない など)

→未来への不確実性、リセットをすればやり直せる、私はもうダメだという絶望感 など

Ⅱ 幼児前期:〜3、4歳 自律性:恥・疑惑 徳:意思

この時期の子供は、自分の筋肉を使っての排便のコントロールなど、 ”溜める”と”出す”という自己調節を体験していきます

肯定的側面:自律性 溜める、保持することに頑固にならず、強制されず穏やかにゆっくりと放出する体験が、自尊心を失わずに得たコントロールの感覚になる

→こころの強さとして「意志」を持つ能力を獲得

→青年期に、自己への確信となる

否定的側面:恥・疑惑 ”両親”(養育者)からの不適切な統制や強制が加えられると、自己統制の感覚がもてずに、失敗感つまり不快な恥の感覚となり、自分の能力への疑惑をもつようになる

→自分がどう評価されるのか、外部からどう強制されるのかを意識し、恥と自信がもてないという感覚

→対人的場面への恐怖、葛藤を回避、人間関係からの逃避 など

→自分の統制能力への不信:強迫行為

→保持と放出の統制感覚を持とうとする結果、摂食障害(食べて吐く)に関連

→外部からの抑制が弱い場合・欠如した場合、規範意識やルール遵守の感覚が十分育たない

Ⅲ 幼児後期:〜5、6歳 自主性:罪悪感 徳:目的

基本的信頼と自律性を体験できた子供は、親以外の対人関係を張ってさせていきます

”ごっこ遊び”などを通して、様々な役割を演じることで、いろいろな立場を経験する

→ルールや約束事を守ること、他者への共感性などを身に付けていく

肯定的側面:自主性 遊びの中で、両親への同一化を通して、子供の中に親の価値基準を取り込んだ”良心”が形成

→自発的、意欲的に行動し、自分に責任をもつという自主性が育つ

→「何かをする」ために「何かをする」という、「目的」がもてるようになる

→青年期に、時間的展望が持てる

→社会の中に設定された場所、社会的に認められた役割を選び取る

否定的側面:罪悪感 良心に反する、という感覚

→社会はどうであれ自分の興味関心にあった場所の模索

→社会との適合性が弱い”自分探しのフリーター”状態になりやすい

[自律性が十分に育っていない場合]

・両親的存在からの過度の制約によって、厳格な良心を形成してしまうことも

→常に自分は何をやっても悪い、自分が主体的にすることは常に罰せられるという強烈な罪悪感に苦しむ

・制約がない放任状態の場合、自己の欲求が統制できず、自分の能力の限界がわからず、幼児的な万能感を持った、自己中心的な”誇大的な自己”が形成

[罪悪感を強く感じている場合]

・無識的にそれをないものとしてしまう”否認”というこころの働きが、良心自体を麻痺させてしまう

・良心に反抗することで自主性を確立しようと、社会に反抗しているような否定的な役割に同一化(援助交際、性的な逸脱行為、ドラッグへの距離の近さなど)

Ⅳ 学童期 :〜12歳 勤勉性:劣等感 徳:有能感

社会性の基盤となることを学ぶ時期であり、いろいろなものを生産する経験をもつ時期

肯定的側面:勤勉性 「私は学ぶ存在である」という感覚

→生産したもの、つまり成果を他者から評価されることが、自分を認めてくれることになる

→より能力を高めていきたいという意欲につながる

→こころの強さとして「有能感」を持つ能力を獲得

否定的側面:劣等感 「自分は決してどんな良い存在にもなれない」感覚

→青年期に、勤勉性の拡散となって現れる

→本来なすべき課題に取り組むことができず、課題自体を回避したり、課題に取り組むことを先延ばす

→「成功への恐怖」という心理

→成功する直前で、自ら失敗したり拒否したり、破壊したりする

Ⅴ 青年期 :〜22歳 自我同一性:同一性拡散 徳:忠誠

これまでの発達の経て、こころの発達の中核であるアイデンティティを形成・確立していく段階

自分が何者か、何をすべきか、何をしたいのか、自分の存在意義は何か、といった自己を社会の中に位置づける問いかけをする「モラトリアム」の時期

アイデンティティの感覚:「この自分で良いしこれからもやっていける」「自分は周りから受け入れられているし、社会にって有用な存在である」「自分を好きになれる」

肯定的側面:自我同一性(アイデンティティ)

→青年期の終わりに最終的に確立

→子供の時代が終わり、大人すなわち成人の段階に進む

→何をすべきかが見え、「忠誠」を抱けるようになります

否定的側面:同一性(アイデンティティ)拡散 自己の不確実感、自身のなさ、自己嫌悪、自己喪失感、有能感が感じられないという状態

→大学生は、身体的な成熟はすでに成人の段階に進んでいるが、心はまだ子供というアンバランスさ

Ⅵ 成人初期:22〜35歳 親密性:孤立 徳:愛

この時期は、大学生や社会で働く人々が、結婚相手など、将来を共にするパートナーとの出逢う

肯定的側面:親密性 青年期の性的アイデンティティ(性を人間的なものと考え、性的欲求の満足を超えた人間的な相手を尊重した交流の感覚)の確立を基盤

→友情・性愛・競争・協力のパートナーとの間に確立

→「愛」の感覚を深く理解できる

否定的側面:孤立 人間性から隔絶された心理的孤立、人の中にいても強い孤立感

→自己中心的な欲求の満足や、自己確認のための行為、安心感を得たいがための行為

→犯罪行為を含む性的な逸脱行為、不特定多数との性行為による性感染症、恋人間の暴力(DV)など

Ⅶ 成人期 :35〜60歳 生殖性:停滞 徳:世話

未来の世代のために働いているか、もしくは文化活動や社会的行動を通じて社会に貢献する存在となる時期

肯定的側面:生殖性(世代) 親や先輩として、次の世代を残したり、活躍できる場を準備したりする

→こころの強さとして「世話」という意識をもって過ごす

否定的側面:停滞 次世代への伝達への関心が薄く、他者と関わり合いがない「自己満足」という停滞という状況に陥る

Ⅷ 老年期 :60歳以上 統合:絶望 徳:英知

これまでの人生を回顧し、満足を覚えるか自らの年齢を穏やかに受け入れる時期

肯定的側面:統合 老年期に自分の人生を回顧し、自分の人生を受け入れていくこと

→こころの強さとして「英知」を獲得

否定的側面:絶望 自分の人生を甘受できず、衰えや死に対して、恐怖を覚えること

大学生までの子供のことについての記事のため、ⅠからⅥまでの段階について詳しく書きました

2 Eriksonの心理的社会的発達理論を用いたみとり方

生徒指導や教育相談の場面で、Eriksonの心理的社会的発達理論を用いて、子供の問題行動をどのようにみとるかを考えてみましょう

例1 友達に事実と違うことを思わず言ってしまう児童

このような児童の場合、幼児前期の「自律性」が獲得できていないことが考えられます

その原因としては、保護者の養育態度がとても厳しく、肉体的な虐待もあり、それを避けるために、自分を守ろうとして、瞬間的に事実と違うことを言ってしまう場合もあります

これ以降も考えられる原因の例を挙げていきます

しかし、原因にこだわるよりも、

・「今」を意識

・「未来」をどうしていきたいかを聞く

・「何ができるか」を語れるように支援する

という流れが大切と考えます

遊びなどを通して、ルールや約束事守った時の良さを体感させたりすることをしていきます

幼児前期でできなかったところを補えるような方法を、子供と一緒に考えていくことがいいと考えます

例2 授業中に、突然、大きな声を出す生徒

このような児童の場合、学童期の「勤勉性」が獲得できていないことが考えられます

その原因としては、学習している内容を理解することができないことがこれまで続いてきた

→いくら学習しても、自分には学習内容を理解することができないと諦めている

→しかし、周りの子供たちは授業に臨んでいる

→自分も授業をしっかりと受ければ、もしかしたらわかるようになるかもしれない

→しかし、それでも分からなかったら、余計にできない自分を見ることになる

→集中できず、イライラした気持ちになってしまった

などの場合もあります

どのような学習内容や学習方法が、その生徒には適しているのかを、生徒自身や保護者と話し合うことで、学習に取り組みやすい状況を作っていくことも考えられます

例3 学校のトイレで、手首を切る自傷行為をする大学生

このような場合、乳児期の「基本的信頼」が獲得できていないことが考えられます

その原因としては、自分の将来の姿を考えることができず、今の苦しさ・悲しみから逃れることだけしか考えることができない、などの場合もあります

自傷行為に話を焦点化するのではなく、現在の苦しい状況などの話を受け止めるように話を聞きます

自傷という行為と、この行為に至った想いとに歪み(自傷をしても問題解決にならない)があります

「自傷をしない」ではなく、例えば、「話をする」「メッセージを送る」など、「自傷に至った想い」を解決していく行動について考えていきます

自傷行為の場合、その内容によっては、病院受診を必要とします

自身だけで解決を図るのではなく、相談をしてください

まとめ

「行動が理解できない!Eriksonの社会的発達理論から考える」についてまとめます

1 Eriksonの心理的社会的発達理論

Ⅰ乳児期 :誕生〜1歳半 基本的信頼:基本的不信 徳:希望

Ⅱ 幼児前期:〜3、4歳 自律性:恥・疑惑 徳:意思

Ⅲ 幼児後期:〜5、6歳 自主性:罪悪感 徳:目的

Ⅳ 学童期 :〜12歳 勤勉性:劣等感 徳:有能感

Ⅴ 青年期 :〜22歳 自我同一性:同一性拡散 徳:忠誠

Ⅵ 成人初期:22〜35歳 親密性:孤立 徳:愛

Ⅶ 成人期 :35〜60歳 生殖性:停滞 徳:世話

Ⅷ 老年期 :60歳以上 統合:絶望 徳:英知

2 Eriksonの心理的社会的発達理論を用いたみとり方

例1 友達に事実と違うことを思わず言ってしまう児童

例2 授業中に、突然、大きな声を出す生徒

例3 学校のトイレで、手首を切る自傷行為をする大学生

どの教育相談にも当てはまると思いますが、全てを子供の責任にするのではなく、できていないこと、間違ってしてしまった行為について、どのようにしたら子供の成長につながる行為が増やせるかを考えます

それが、できないことや間違った行為を減少させることにつながります

最後まで、「これからの学校を作る相談室」をよんでいただき、ありがとうございました

他にも様々な子供の行為で悩むこともあると思います

話をしたり、相談したりすることが、悩みの解決につながります

そのような場合は、「相談の申し込み」をご利用ください。

また、この記事等に関してなど、何かありましたら、や「お問い合わせ」をご利用下さい。

すぐに返せないこともあると思いますが、必ず返信いたします

参照

福田憲明「心理的な発達とメンタルヘルス〜学生理解のために〜」(大学と学生 第479号 pp.6-14, 2021年)

西村輝雄「37 子どもの発達と発達課題」(日本学校教育相談学会 研修資料 pp.3-5、2015年)

キャサリン・コーン他 著、小須田 健 訳「心理学大図鑑」(三省堂、2013年)

コメント