こんにちは

管理者 とも@生き方カウンセラーです

夏休みなどの長期の休み後を見越して、最近、長期休みを迎えるにあたって、文部科学省はこのような発信をしています

長期休みの前後に子供たちの自殺数が増えている現状があります

長期休み後の登校などに関することに不安を感じてのことも要因の一つと考えられています

登校することなどに不安を感じる子供たちへ

次の3つのことを考えてみると、明日、学校に行くのが楽になって欲しいと思います

1 学校以外の居場所を探す

2 人は生きているだけで、価値がある

3 人生は他者との競争ではなく、横の関係を築くこと

長期休み前後に、不安を感じるのは、どんなことがあるのでしょうか

長期休み前後の不安について

国内の小中高校では、春休み、夏休み、冬休みの長期休みが主になっています

3月・4月の春休み

この時期は、これまでの友達との別れや新しい年度・学校・学級を迎える時期

そのため、学校に行くことの楽しみもありますが、変化をしなければならないという不安が日々募っていく時期となります

7・8・9月の夏休み

この時期は、最も長い休みに慣れてしまい、学校に行くという生活習慣がなくなっている時期

そのため、夏休み前にあった友達との出来事や、これから迎える行事などの学校生活の難儀さに不安を感じる時期です

12月・1月の冬休み

クリスマスやお正月など、楽しいイベントで盛り上がる時期

そして、入試であったり年度末の別れや成績などに対する不安、を感じる時期です

このように子供たちが、苦しい想いとなる時期、学校の先生方も、苦しい想いをしている時期がよくあります

このような時期は、先生方も多様になり、子供たちと接する時間が少なくなってしまいます

そのため、1日の多くの時間を過ごす学校において、何かのトラブルにあっても、普段なら気づいてくれる先生方が、「忙しすぎて、気づくことができない」といった状況が生まれてきます

それでも、明日、生きることを選択して欲しいです

「死ぬことの選択」をしてしまうだけ、たくさん、たくさん悩んできたり、悩んでいるのだと思います

それ以外の選択肢を、これまで探し続けたけど、結局見つからなかったのだと思います

手を差し出しても、その手を受けて、生きることに繋げてくれる人がいなかったのだと思います

次のことが、これを読んでくれた方が、「あー、そんな方法もあるかも」という気持ちになってくれることを願います

1 学校以外の居場所を探す

沖縄には、「命(ぬち)どぅ宝」という言葉があります

これは、まさに「命は宝である。生きていることが何よりも大事」ということを訴えています

沖縄というところは、戦争による侵略の歴史があるところです

その経験から、「国を守ることも確かに大事かもしれない。しかし、今、国を取られても、生きていれば、どうにかする方法がある。だから、生きて。」というメッセージと考えます

生きていることは、それだけ、自分や社会を新しい状態にする可能性を秘めています

だから、「命」、「生きていること」に価値があります

もし、その場にいることが苦しいのであれば、

「逃げて」ください

「隠れて」ください

別の学校に行っていいんです

フリースクールに行っていいんです

他の都道府県に行っていいんです

そこの場所が、あなたが「生きる」選択肢をできるところであれば

アドラー心理学で有名な、Alfred Adler(以下、「Adler」とします)は、

より大きな共同体の声を聴け

と話しています(似顔絵、似てない。。。)

つまり、「学校」という小さい共同体で考えるのではなく、「地域」「市町村」「人間社会」などの大きな共同体で考えれば、いいということです

「学校」は、「人間社会」の一部に過ぎないのだから、「人間社会」の中で「生きる」選択肢をすることでいいのだと、考えます

なので、「場所」の問題ではなく、「生きる」ということが大切

「生き抜く」ことで、新しいことを作っていけます。

2 ここに存在しているだけで、価値がある

Adlerは、「他者のことを「なにをしたか」という「行為」のレベルではなく、「存在」のレベルで見る」と語ります

つまり、赤ちゃんや、寝たきりの人などは、「行為」はできなかったり、しないが、「生きていること」「存在していること」に価値があるということです

「親」って、「子供」が生まれるから、存在するから「親」になれる

「教師」も、「児童生徒」がいるから、「教師」になれる

「人」は、「誰かの存在」があるから、「一人っきり」じゃなくなる

「そこにいる」「生きている」っていうことだけで、「あなた」は、「共同体」つまり、「他の人」の役に立つ、貢献できている

だから、「あなた」は「大切な存在」で、「生きている」「存在している」だけで、価値がある

そうは言われても、「でも・・・私は何もできてない」と思う人もいると思う

そんな時は、ちょっと待って欲しい

「何もできない」っていうことを、決めているのは誰ですか?

多分、これまでの過去の経験を通して、そう感じている「自分自身」ではないでしょうか

「近くの友人や知り合いと比較して、競争して、自分はできない」と。。。

3 人生は他者との競争ではなく、横の関係を築くこと

「誰かと比較する」ということは、その「誰か」を基準として、「今の自分を考える」こと、つまり、「誰かの下に自分を置いて考える」という「上限関係」=「縦の関係」から生じています

「縦の関係」の背後にある目的は操作すること

「叱る」や「褒める」も「縦の関係」です

どちらの行為も、「能力のある人」「立場が上の人」が「能力のない人」「立場の低い人」に行う行為だからです

例えば、母親が「偉いわね」と褒める対象は、大体にして、「子供」に対してです

「夫」に対しては、「偉いわね」とは言わないでしょう

「褒める」ことで、「自分よりも能力の劣る相手を操作する」ことが目的となります

「褒められる」と「嬉しい」と感じる人は、「縦の関係」に生きている人です

アドラー心理学では、

あらゆる「縦の関係」を否定し、すべての対人関係を「横の関係」とすること

を提唱しています

しかし、自分の周りの人に、「縦の関係」をするように伝えるのも違います

それは、周りの人が、自分で考えること、つまり「他者の課題」です

この「他者の課題」を変えることは、あなたにはできません

馬を水辺に連れていくことはできるが、水を呑ませることはできない

ということが「他者の課題」なのです

もし、他者が変わることができたとしたら、それは、その他者が自分自身の課題であることに気づいた時です

あなたにできることは、「わたしがどうするか」を考え「横の関係」を築くことです

人生は、誰かが前を歩いているのではなく、皆が、自分の好きな方向に歩いています

老若男女関係なく、誰かが先を歩んでいるのではないんです

つまり、「直線上」に人間関係があるのではなく、「面」として人間関係があります

様々な人が一緒に「生きている」からこそ、色々な生き方があります

その結果、「面」に広がりが生まれて、そこに「共同体」=「社会」ができます

「生きている」ことが、「共同体」を作ることに「貢献」することになります

このことから、人は「共同体に、他者に貢献している」と感じ、「自らの価値を実感できる」と考えます

「命どぅ宝」

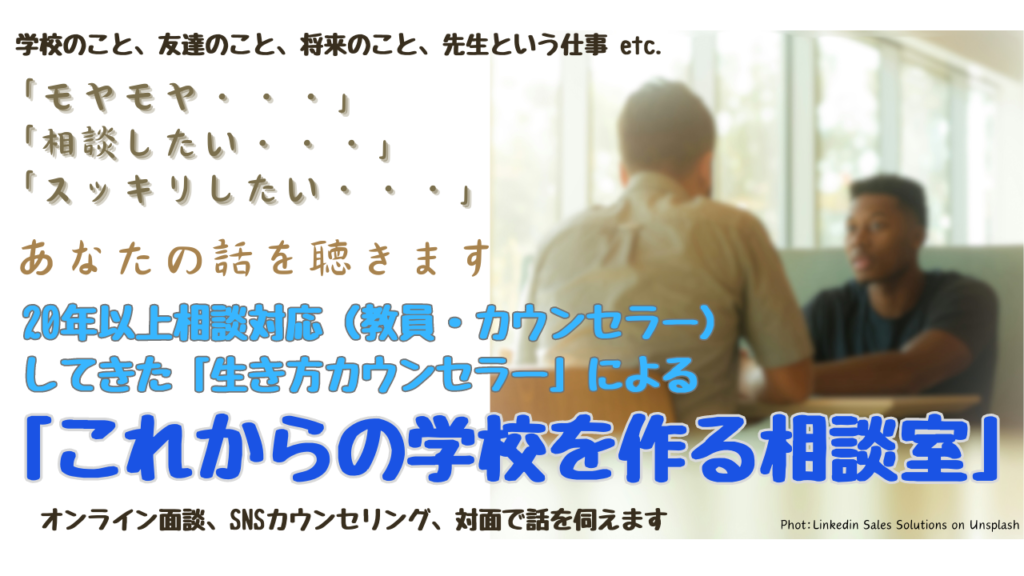

最後まで、「これからの学校を作る相談室」をよんでいただき、ありがとうございました

誰かに話をしたり、相談したりすることが、悩みの解決につながります

そのような場合は、「相談の申し込み」をご利用ください。

また、この記事等に関してなど、何かありましたら、や「お問い合わせ」をご利用下さい。

すぐに返せないこともあると思いますが、必ず返信いたします

参照:三省堂「心理学大図鑑」(2013年)

コメント