こんにちは

管理者 とも@生き方カウンセラーです

現在の学校には、教員も子供もも、不安症や精神疾患を抱えていることがよくあります

そこで、不安症や精神疾患に関する学校における対応として、次の3つの方法があると考えます

⒈ 不安症や精神疾患に関する心理教育の実施

⒉ 不安症や精神疾患のリスクが高い方を意識した場合の学校内での対応

⒊ 不安症や精神疾患の前兆が伺える対象者に対する具体的な支援

※ちなみに、今回の予防の対策は、以下のIOMモデルを参考にしています

IOM(Institute of Medicine) がGordonによる普遍的(Universal)予防、選択的(Selective) 予防、指示的( Indicated) 予防の三分類をもとにIOMモデルを発表した

普遍的予防:

・一般的な人々や全体の集団を対象としており、個別のリスクには基づいていない

・介入はグループのすべての人を対象にするのが望ましい

選択的予防:

・平均よりも精神障害のリスクが高い集団におけるグループや個人を対象としている

・切迫しているリスクもしくは一生におけるリスクを対象とし、リスクグループは、精神障害の発生と関連する生物学的、心理学的、また社会的リスク要因に基づいて特定される

指示的予防:

・現時点では精神障害の診断基準には至らないが、精神障害の前兆となる兆候が認められていたり、精神障害に対する素因を示す生物学的特徴を持っていたりするハイリスクな個人を対象としている

・指示的予防の介入では、早期の兆候が続く期間を減らし、精神障害の診断がつくレベルまで進行するのを止めることを目的としている

今回の記事については、

杉原保史、宮田智基「SNSカウンセリング・ハンドブック」2020年 誠信書房

をもとにしています

⒈ 不安症や精神疾患に関する心理教育の実施

2023年12月末、文部科学省が「令和4年度公立学校教職員の人事行政状況調査」を公表いたしました

この記事から、

「教育職員の精神疾患による病気休職者数は、6,539人(全教育職員数の0.71%)で、令和3年度(5,897人)から642人増加し、過去最多」

であったことがわかります

また、

「病気休職者及び1か月以上の病気休暇取得者は、20,376人(全教職員の2.22 %)で、令和3年度(19,481人)より895人増加」

していることがわかります

子供たちにおいては、思春期うつと自殺との関連についての報告もあります

また、2022年3月24日、国立成育医療センターは、

「コロナ禍における思春期のこどもとその保護者の心の実態」として、「小学5~6年生の9~13%、中学生の13~22%に、中等度以上の抑うつ症状がみられた」

ことを発表しています

さらに、MSDマニュアル(※)では、

子供の不安症に関して

青少年期では男女合わせておよそ15%が不安症

になることを示しています

※MSDマニュアル:医師や薬剤師向けのポケットマニュアル として1899年に初めて出版されたもの

このように、

近年の学校では、先生方や子供たちの不安症や精神疾患について深刻な状況

になってきていると考えます

そのため、学校の先生方や子供たちに対して、このことの心理教育が必要と考えます

不安症やうつ病などの精神疾患に関する心理教育として、次のことが挙げられます

(1)不安症や精神疾患の割合

WHOによると、2019年に世界の不安症の患者3億100万人とあります

2019年の世界の人口は77億人でした

つまり、

25.6人に1人が不安症の患者

だったことになります

もちろん、病気の地域差はあるとは思いますが、先ほどの結果をを2019年の日本に当てはめて考えると、その当時の人口が1億2600万人だったので、

490万人が不安症

であった可能性があります

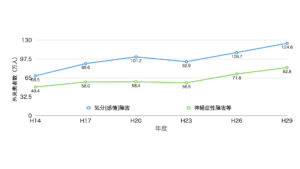

また、厚生労働省の令和4年6月の資料から下のグラフを作成しました

これによると、気分[感情]障害(躁うつ病を含む)と神経症性障害,ストレス関連障害及び身体表現性障害(不安障害を含む)の外来患者数の推移が増加傾向にあることがわかります

さらに、同資料には、「精神疾患による総患者数(入院患者数+外来患者数)の推移」も示しており、この患者数は年々増加し、

平成29年には419.3万人

となっております

さらに、2023年4月、日本精神神経学会は「日本人のおよそ4−5人のうち1人が精神疾患を経験する可能性がある(生涯有病率22 %)」ことを示しました

このように、教員だけではなく、全国的、全世界的にメンタルヘルスの課題を現在の社会は抱えていると考えます

では、不安症やうつ病などの精神疾患とは、どのようなものなのでしょうか

(2)不安症の概要

MSDマニュアル 家庭版によると、不安症は、次の3つの種類があります

・全般不安症:

いくつかの活動や出来事について過剰な緊張や不安が生じます

6カ月またはそれ以上の期間にわたって、不安が起きる日数が不安のない日数を上回ります

・パニック発作とパニック症:

極めて強い苦痛、不安、恐怖などが突然現れて短時間で治まる発作のことで、身体症状や精神症状を伴います

パニック症(パニック障害とも呼ばれます)では、パニック発作が繰り返し生じることで、将来の発作に対して過度の不安を覚えるようになったり、発作を引き起こす可能性のある状況を回避するための行動変化がみられたりします

・局所性恐怖症:

特定の状況、環境、または対象に対して、非現実的で激しい不安や恐怖感が持続する状態です

これらの不安症は、

・ほかのどの種類の精神障害よりも多くみられるもので、米国の成人の約15%にこの精神障害があります

・強い不安が何年も持続し、その不安のある人にとってそれが普通のことのように感じられ始めることもあります

(3)うつ病などの精神疾患の概要

精神疾患による精神障害※は、「気分〔感情〕害(躁うつ病を含む)」や「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」など、さまざまな種類があります

※精神疾患:うつ病、統合失調症などの「脳の病気」

精神障害:精神疾患による生活のしづらさ

「日本精神保健福祉協会」資料より

内閣府はH23年には、

精神障害のうち最も多いものが「気分〔感情〕害(躁うつ病を含む)92.9万人(精神障害による外来患者数の32.3 %)」

であったことを示しています

このことから、この後の記載する精神疾患に関しては、「うつ病」について主に示していきます

MSDマニュアル家庭版によると、「うつ病とは、悲しみを感じたり、活動に対する興味や喜びが減少したりする症状がその人の社会生活を困難にするほど強くなり、病気になった状態です。喪失体験などの悲しい出来事の直後に生じることがありますが、悲しみの程度がその出来事とは不釣り合いに強く、妥当と考えられる期間より長く持続します」

また、

うつ病は、 不安に次いで多くみられる精神障害です

かかりつけ医を受診する人の約30%にうつ病の症状がみられますが、それらの人々のうち、実際にうつ病の人は10%未満です

さらに、

うつ病は10代半ばから30代までに発症するのが典型的ですが、小児期を含むあらゆる年齢で発症する可能性があります

このようなうつ病を患った方は、通常、次のような「4つの思考・視点の偏り」の特性があります

①エネルギー低下による負担感,疲労感(エネルギーが低下し,負担感が過剰になっている状態とは,熱が39度あり,身体がダルくて重く,起き上がるのもつらい状態 )

何かをやろう,やらなければならないと思うと,非常に大きな負担を感じる。実際,少し動くと,いつもの数倍の疲れを感じる

②過剰な自責の念

自分は十分な努力をしていない,必要な我慢ができていない,罪を犯している,自分の存在が何となく他の人の迷惑になっている,という思いが強くなる

③過剰な自信の低下

さまざまなトラブルを乗り越える自信がなくなる。自分自身の体調や感情をコントロールできるという気もしない。また,自分のことをわかってくれたり,守ってくれたり,愛してくれる人がいないような気がし,強い孤独を感じやすい。居場所がないと感じる

④過剰な不安感

自分を取り巻く環境が非常に危険に感じ,将来にも明るい展望が見えない。すべてをネガティブな方向で考えてしまう

⒉ 不安症や精神疾患のリスクが高い方を意識した場合の学校内での対応

「令和4年度の病気休職者及び1か月以上の病気休暇取得者」の割合2.22 %から考えますと、不安症や精神疾患のリスクが高い方が、およそ小中学校の2校に1人、高等学校の1校に1人(文部科学統計要覧より)は勤務していると想定できます

つまり、学校においては、MOIが示す「選択的予防」を意識した対応が必要と考えます

その対応として、「教員がアルコール依存症になりそうな時の3つの対応について」で示した対応が共通していると考えます

(1)心理的安全性の確保

不安症の原因は特定されていませんが、精神的ストレスに対して、不安を抱くのは通常の反応です

また、不安症はうつ病の原因になることもあります

不安などの精神的ストレスなどが蓄積していくことによって、疲労が溜まっていく、「疲労蓄積の三段階」という考え方もあります

また、厚生労働省の働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」においても、うつ病を防ぐための方法として、ストレスを軽減することを示しています

これらのことから、不安症やうつ病の原因は、はっきりしません

しかし、ストレスを軽減したり、溜めないことが、不安症やうつ病などの精神疾患の予防には役に立つと考えます

そのため、学校内での対応の1つとして、学校の「心理的安全性の確保」があると考えます

「心理的安全」とは、「関連のある考えや感情について人々が気兼ねなく発言できる雰囲気」のことです(詳細はこちら)

この「心理的安全」を職員間で確保していくにあたり、管理職の姿勢が大切になります

その姿勢として、カウンセリングマインドがあるといいと考えます

(2)カウンセリングマインドを持った対応

カウンセリングマインドとは、

相談者の想いに対して、管理職は自身の気持ちの「一致」を図りつつ、相談者の想いを「受容(無条件の肯定的配慮)」し、「共感的理解」をしていく

のことです

(「一致」「受容(無条件の肯定的配慮)」「共感的理解」詳細は、こちら)

さらに、

管理職は、相談者に対して、「問いかけ」、答えを相談者が考えていく

ことを支援していきます

その結果、相談者は支援者や周囲の人々に対して、信頼をし、自分の考えを伝えられるようになり、ストレスを溜めていかない環境になっていくと考えます

管理職だけでなく、周囲の方々もカウンセリングを持つことで、お互いの考えの相違なども受け止めやすくなってくり、ストレスが少ない職場になってくると考えます

⒊ 不安症や精神疾患の前兆が伺える対象者に対する具体的な支援

このような対象者がいた場合には、病院やカウンセリングの受診を確認し、受診されていない場合には、養護教諭やSCと連携をとり、受診を進めていくことが最初に行う具体的な支援です。

うつ状態の人は,先ほど示した4つの思考・視点の偏りによって,情報を偏って受け取る傾向があります

これらのうち、まず、管理職や同僚が対応できるところとして、③過剰な自信の低下と④過剰な不安感があると考えます

このような思考・視点は、自律神経の交感神経と副交感神経のバランスが影響していると、考えられます

つまり、交感神経が活発でないといけない「闘争か逃走か=fight-or-flight」の状況に、常になっていいます

つまり、

という、猛獣が常に目の前にいる状況です

その場合、どのような対応をしますか?

生き残るとしたら、闘うか、逃げるかしないのです

自律神経のバランスが取れていないと、このような不安(もしかしたら、襲われるかもしれない)に常にあると考えられます

このような不安を抱えていれば、緊張感で張り詰めていて、「疲れてしまう」、「すぐにイライラする」といった状況になることが多いです

そこで、学校でできる支援としては、「学校は安全・安心な場」を常に感じられる環境を作っていくこと、つまり、「不安症や精神疾患の前兆が伺える対象者に味方と思ってもらうこと」が方法の1つと考えます

この方法であれば、うつ病の兆候のある方だけダンク、不安症の方や他の職員にとっても「安全・安心な場」になっていくと考えます

この方法について、前述の「SNSカウンセリング・ハンドブック」の中から、(1)から(5)の方法をお伝えします

(1)聞いてるよメッセージ

「うん」や「はい」の頷きをしたり、聞いたことを要約したりします

【効果】

①頷くことで、相談者は、「自分の話を聞いてくれている」と感じます

②要約することで、相談者は、「相手に自分の考えの伝わった内容」を把握できます

③要約した内容が、相談者の意図したことと異なるのなら、言い直すことができます

④相談者は、要約を聞くことで「自分ってこんなことを考えていたんだ」と、客観的に見ることもできます

⑤話を聞いた方にとっては、「相談者が話したい内容の確認」ができます

⑥一方的に話を聞く場合には、お互いにとっての整理整頓につながっていきます

(2)それは大ごとだねメッセージ

通常より驚きの表現を多用することで、受け入れてもらえている感があります

【効果】

①相談者の不安感を下げることができます

不安症や精神疾患の前兆が見られる方の相談を聞く場合、そうでない方に比べて、「闘争か、逃走か」を常に考えている状況にあります

そのため、「うん!」としっかり受け止めたり、首を縦にふったりして、通常よりも大げさに表現をした方が、話をした方に「話を聞いていますよ」という意思が伝えやすくなります

②相談者は「自分の想いに共感てくれたんだ」と感じやすくなります

「うん」と無表情で、軽く返事をするなどのように、中立的で冷静な反応をされると、突き放された感覚になります

そこで、「そうなんだ!!!」「そんな苦しいことがあったんだね⤵️」と表情豊かに、驚きや悲しみを伝えてあげることで、「共感」してもらえたと感じやすくなります

(3)責めないよメッセージ

「つらさを共感する質問」などを通して、「どうして〜しないの」というような責めることをしないメッセージを伝えます

【効果】

責めないので、相談者は安心して、自分のことを語れます

ー「つらさを共感する質問」ー

これは、具体的に、積極的につらさを聞いていくことです

例えば

もう・・・

どうしたの?

Aが、注意しても全く直さないから、怒鳴ったんだ。

なるほど。

A君が、注意しても治さなかったから、怒鳴ったんだね。

もう少し、詳しく聞いてもいいかなぁ。

このように、相談者が抱えていることを、より具体的に聞いていきます

「具体的に聞いて、相手を苦しめないかなぁ」と心配になることもあるかもしれません

しかし、何を話すかは、相手が決めることです

「教えてもらってもいいですか?」など、相手が話すかどうかを選択できるように聞いていくと、いいと思います

(4)苦しかったねメッセージ

相手の置かれている苦境を想像し,マイクロカウンセリングの「いいかえ」や「要約」をうまく使って伝えます

【効果】

①「相談者は、本当に苦しい立場にあったんだ」と理解していることを明確に伝えることで、相談者が「自分はやっぱり苦しい立場にあった」ということを受け止めやすくなります

②苦しい相談者の立場を認めてくれる人がいることを、相談者が感じやすくなります

(5)頑張っているねメッセージ

相手が頑張っている努力を「しっかり認めています」というメッセージを伝えます

【効果】

①「相談者が頑張っていることを認めています」ということを伝えることで、相談者は自分が頑張っていることを認識できるようになります

②その結果、相談者を勇気づけることに繋がります

まとめ

今回は、「学校でできる不安症やうつ病などの精神疾患への3つの対応について」示してきました

今後も、社会の中で増えていくことが予想される不安症や精神疾患に対して、ここに書いたようなことを通して、先生方が知識を備え、子供たちに教えたり、対応したり、していく中で、みんなが生きやすい社会になっていくことを願っています

ここまで、読んでいただきありがとうございました

この記事に関してなど、何かありましたら、「お問い合わせ」まで連絡いただけると幸いです

すぐに返せないこともあると思いますが、必ず返信いたします

参照 誠信書房「SNSカウンセリング・ハンドブック」 杉原保史、宮田智基 著(2020年)

コメント